有一种水母,个头小小,通体透明,形状像个倒扣的圆盘,轻盈地在水中漂浮游动,姿态优美得就像一把缓缓降落的伞。没错,这就是我们今天要聊的主角——桃花水母。

桃花水母,又名“桃花鱼”,这个名字可不是随便起的。古人对这种奇特的生物充满了好奇。早在明朝万历三十七年(1609年),《归州志》中便有记载。此后,各地志书多有描述。例如,清道光年间的《忠州直隶州志》(1826年)记载曰:“桃花鱼淡墨色,形如桃花,桃花开放时,出皇华城折尾滩积水中。” 而同治年间的《归州志》(1837年)亦载:“桃花鱼出叱溪河,桃花开时始见,有红、白二种,花落后即无。” 这些古书记载,不仅描述了它们的外形和出现时间,更赋予了它们传奇色彩。正如《湖北通志》(1921年)所云:“以桃花为生死,桃花既尽,则是物无有矣。” 仿佛它们的生命真的与桃花紧密相连,随着桃花的盛开而出现,随着桃花的凋谢而隐匿,充满了诗意。

虽然桃花水母看起来和海中的水母非常相似,但严格来说,它们并非我们通常所说的“真正”的水母。我们常说的水母多属于刺胞动物门下的钵水母纲等,而桃花水母则属于刺胞动物门的水螅纲。它们就像远房亲戚,外形相似,但本质不同。同样,桃花水母的一生并不完全随花开花谢变化,而是上演着奇妙的“变形记”,有着水螅世代和水母世代的交替。

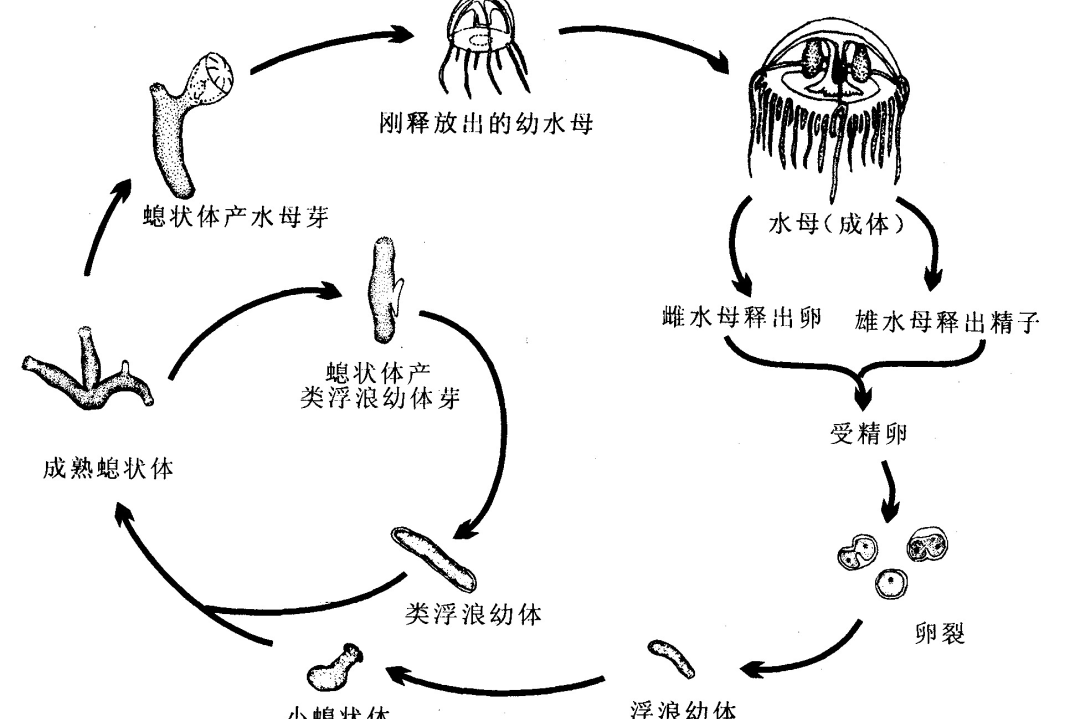

我们平时看到的、漂在水里的那个透明“桃花”,是它的水母体阶段。当水母体长大成熟后,会释放出精子或卵子到水中。如果幸运的话,精子和卵子在水中相遇、结合,形成受精卵。这个受精卵可不是直接变成小水母,而是先发育成一个像小蝌蚪一样的“浮浪幼虫”。这个幼虫会四处游荡,一旦碰到一个温度、水质都刚刚好的“理想家园”(比如一块石头或水草),它就会“定居”下来,变成一个很小的、附着在水底的“水螅体”。

这个水螅体看起来就像一个小小的珊瑚虫,平时不怎么动。但可别小看它,它是无性繁殖的“大师”。在适宜的条件下,水螅体会不断分裂,或者直接从身体上“生出”小小的水母体,释放到水中去。这样,水螅世代和水母世代就交替进行,确保了物种的延续。有趣的是,水螅体对外界环境的适应能力相对较强,可以存活很长时间,甚至度过不适宜水母体生存的季节。一旦环境变好,它就又“唤醒”新的水母体,让水中再次绽放出美丽的“桃花”。

图片来源:宋大祥,张超,吴岷.桃花水母[J].生物学通报,2002,(10):1-3.

与大部分生活在深海中的水母不同,桃花水母只栖息在清澈的淡水水域,是我们日常能见到的水母之一。虽然桃花水母的“老家”之一被认为是中国,特别是长江流域,并且它们已经“移民”到了除地球两极外的各大洲,但它们并不常见。在水母体阶段,它们的寿命相对短暂,最长也就一个月左右,且一般不会连续多年在同一地点出现,常常是“昙花一现”。同时,桃花水母对水质要求很高,所以出现桃花水母的地方往往被认为是水环境很好的地方。想要让这些美丽的“水中桃花”在更多地方“绽放”,就需要我们更好地保护水资源,采取积极有效的环境保护措施,守护好它们的家园。

问答题

桃花水母生活在哪里?

A 深海 B 淡水

正确答案:B