**编者按:**每当人们谈起海平面上升,第一时间往往会想到冰川融化,特别是格陵兰和南极的冰盖。的确,大量研究表明,这些冰盖的融化是推动海平面上升的主要原因之一。但是,“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到,近期一项由香港理工大学与国际科研团队合作完成的研究,揭示了一个长期被忽视的现象:全球土壤水分的持续减少,竟然也在显著推动海水上升。该研究于2025年3月27日发表在国际权威期刊《科学》(Science)上,为理解陆地水储量骤降与海平面上升之间的因果关系提供了全新视角。

该研究利用先进的卫星观测技术和长期水文数据,回顾了过去40年全球陆地水储量的变化情况,发现大量的陆地水体正在逐渐流入海洋,对海平面上升产生了不可忽视的影响。

这项研究的核心发现,是在2000~2002年间,全球陆地水储量曾经历过一次剧烈下降。在短短几年时间内,地表和地下共计损失了大约1,614亿吨水,这些水最终流入了海洋,相当于使全球海平面上升了约4.5毫米。这个数值,大约是格陵兰冰盖目前年融化水量导致海平面上升速度的两倍。这一结果提供了一个新的角度,来帮我们看清水资源和气候变化之间的复杂关系。

所谓“陆地水储量”,主要指的是存在于地表和地下的各种水资源,包括湖泊、河流、地下水以及土壤中的水分。土壤水分虽然不像河流和湖泊那样容易看到,却在维持农作物生长、调节地球气候和支持生态系统方面起着极为重要的作用。当土壤水分减少,不仅会影响农田灌溉和自然植被,还会改变区域甚至全球的水循环格局。

过去,由于技术限制,科学家很难对地下水和土壤深层的水分进行大范围、长期的监测。这也导致我们对陆地水资源长期变化的认识存在一定盲区。此次研究突破了这一难题,研究团队利用了包括GRACE和其后续卫星任务等多种空间地球观测技术,结合全球海平面变化与地球极点运动等数据,建立起了陆地水储量变化的整体图景。

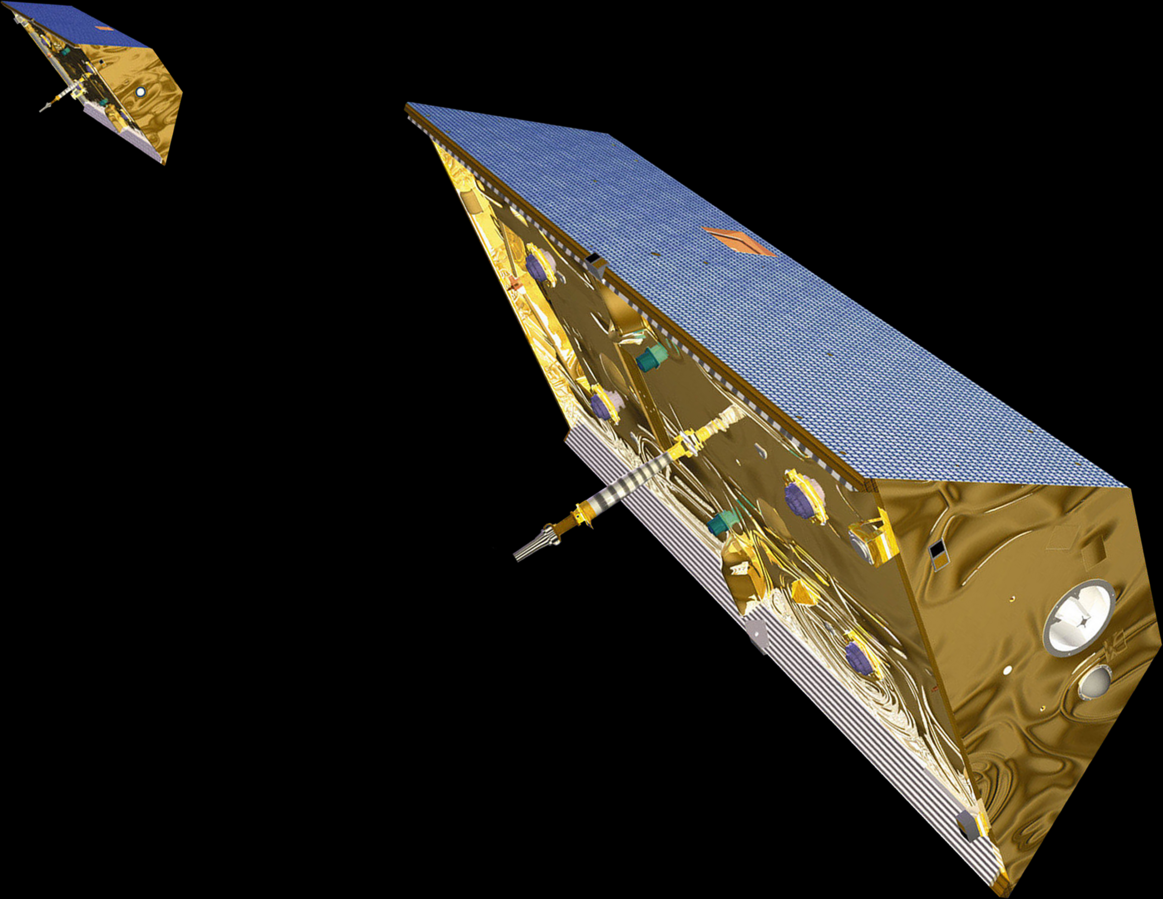

GRACE(Gravity Recovery and Climate Experiment)是由美国NASA和德国航天中心(DLR)合作于2002年发射的卫星任务,旨在通过测量地球引力场的微小变化,监测全球大尺度质量再分布情况,尤其是水资源的动态变化。

GRACE通过两颗卫星之间的精密距离变化,感知地球不同区域的质量增减,从而可以反演地下水、土壤水、冰盖融化等信息。其后续任务GRACE Follow-On于2018年发射,延续并升级了原任务的监测能力,加入了激光干涉仪等新技术,进一步提高了重力场变化的观测精度,为研究气候变化、水循环、海平面上升等地球系统科学问题提供了关键数据支持。(上图来源:NASA)

其中一个被广泛关注的现象,是地球极点的位置变化。虽然地球自转轴的方向在天文学上有着非常精准的定义,但其实际位置并非一成不变,而是会因地球内部质量重新分布而发生微小的漂移。

该研究发现,从2003~2011年,地球的自转极点向东偏移了约58厘米。这种极点漂移,表面上看与我们日常生活无关,但它恰恰说明了一个问题——地球上的水体分布正在发生变化。而这变化,部分地就来自于土壤水分的减少。

土壤的含水量是指土壤中水分所占的比例,通常以质量含水量或体积含水量来表示,它是描述土壤水文性质的关键指标,直接影响植物生长、地表径流、地下水补给以及大气与地表的能量和水分交换过程,对于农业生产、生态环境研究和气候变化模拟都具有至关重要的意义。上图摄于2024年2月18日,中国生物多样性保护与绿色发展基金会干旱区生物多样性调研工作组在乌兹别克斯坦的考察途中。©熊昱彤 摄影

造成这一现象的原因并不单一。该研究指出,随着全球变暖,许多地区的降水量未能跟上蒸发和蒸散的速度,导致整体水分平衡失调。蒸散,是指植物通过叶面释放水分到空气中的过程。在气温升高、海洋温度变化和降雨模式改变的背景下,这一过程变得更加活跃。而降水不足,特别是在一些季节性干旱严重或年降水波动大的地区,就会使得土壤无法及时补水,进而形成长期的水分赤字。

此外,作者们还指出,人类活动也在加剧这一趋势。例如,在中国东北和美国西部等农业灌溉密集的地区,过度抽取地下水和扩大耕地面积,加剧了土壤水分的消耗。而与此同时,所谓“全球绿化”现象——即部分地区森林和植被覆盖增加——虽然表面看似是积极的生态进展,但在水资源紧张的半干旱区域,它反而可能加重水分消耗,进一步恶化土壤干旱。

从空间数据来看,这种陆地水储量的减少不仅发生在一个或两个地区,而是广泛分布于非洲、亚洲、欧洲和南美洲。在亚洲,最初水储量减少的区域集中在东北亚,后来逐步扩展至东亚和中亚的大部分地区。在欧洲,最初集中在东欧,后来影响范围也逐渐扩大到了中欧和南欧。这种现象在2000年之后表现尤为明显,并一直持续至今,尚无明显逆转迹象。

这项研究也强调,陆地水储量的减少不仅是水资源管理的问题,还与全球气候系统的变化密切相关。海平面上升是全球变暖的重要指标之一,而陆地水体流失对海平面上升的贡献,过去却没有被充分估计。如今,引入了更精确的空间观测数据和水循环模型之后,科学家能够更准确地评估各类水源变化对全球海洋系统的影响。

需要指出的是,这项研究并没有就未来作出预测,而是立足于历史数据的分析。但从目前的趋势来看,如果全球气温持续升高,降水模式持续不稳定,且人类活动对水资源的压力不断加剧,那么陆地水体的流失可能还会继续,甚至进一步加快。

当然了,对于我们普通公众而言,这项研究传递的信息,其实也是非常明确的。在应对全球环境变化的过程中,不能只盯着冰川和暴风雨,隐藏在地下和土壤中的水,同样值得我们关注。我们需要意识到,水资源的减少不仅仅表现为“河流干涸”或者“水库见底”,看不见的土壤水分其实更加关键。而且,这种水分的流失不是暂时的,而是具有长期性、累积性的,一旦损失,或许,很难在短期内恢复。而最终,这些变化会通过复杂的地球系统反馈机制,表现为极端天气频率增加、农业减产甚至影响全球人口迁徙等连锁反应。

该研究团队也指出,未来需要开发更加全面和精确的陆地表面模型,这些模型应当考虑到农业灌溉、植被变化、气候波动等多种因素,才能更好地模拟和预测水资源变化。同时,对于政策制定者而言,这项研究提供了更科学的依据,用于制定长期水资源管理策略和气候变化应对措施。

土壤水分变化,却牵动着全球水循环、海平面变化和气候系统的整体格局。这项研究也表明,利用地球观测技术,特别是结合重力测量和极点偏移等“非传统”指标,可以开辟水循环研究的新途径。多源数据整合,让科学家们能够更加清晰地描绘出地球水资源的整体流动图谱,为全球气候治理和资源管理提供数据支持。

思考题·拓展思维

Q1、在当前全球水循环的模型中,是否系统性地低估了深层土壤水和不可恢复性地下水对海平面变化的长期“贡献”?其对未来闭合全球水收支的精度,又有何影响?

Q2、极点漂移作为大尺度水体再分布的指标,其与GRACE重力异常信号的耦合关系能否被量化反演,以独立约束土壤水/地下水耗损速率呢?您怎么看?

Q3、在区域尺度下,农业灌溉引起的水汽再循环(via evapotranspiration)是否已显著改变下游区域的降水分布,从而形成“人为干旱-湿润重构”模式?其反馈机制,能否在耦合气候模型中得到准确模拟呢?

Q4,这个问题其实也是笔者最想问的问题:在半干旱或水资源紧张地区,大规模绿化运动,是否可能加剧深层土壤水分亏损?当前的造林策略是否真正考虑了区域水收支的生态阈值?人工造林对区域和全球水汽通量的影响,是否已足够量化?其在水循环闭合中扮演的是净水源(增加降水)还是净耗水者(增强蒸散)?以及,当前以碳汇为目标的大规模植树项目,是否忽略了水文系统变化的“副作用”?在全球碳-水协同管理中,是否应重新权衡碳汇优先与水资源安全之间的关系呢?

本文仅代表资讯,供读者参考,不代表平台观点。

资讯源 | Science, 香港理工大学, Phys.org作者 | 王海诗(Amphitrite Wong)审核 | Linda Wong排版 | 绿叶

参考链接略