以人类航空技术的精华,观测最古老的天文现象

2024年4月9日,月亮完全遮住太阳,在地表投下自己的身影,这就是日食。月球的影子会以2200公里/小时的速度在地球表面移动,而太阳被完全遮住的本影区又只是半径为150公里的一个圆,这使日食观测起来十分困难:同一地点最长的观测时间只有几分钟,展开科学研究的窗口十分有限。

然而在1973年,有这样一群科学家将日食持续时间延长了十倍,他们用的正是那时的黑科技——协和超声速客机,这一记录至今仍未打破。今天笔者以这篇文章,向读者分享那个年代疯狂而充满激情的故事。

带着谜团的太阳

作为带给我们光与热的源泉,太阳本身却有着很多常理无法解释的现象,这其中最吸引人的便是太阳本体外部由小尘埃组成一块区域——日冕。按照常理,距离热源越远的区域温度应越低。但日冕的温度从太阳表面几千摄氏度直接飙升到上百万摄氏度,为何不符合物理规律?太阳外侧的日冕又是如何流动,如何与太阳表面发生物质交换?这些都是耐人寻味的问题。组成日冕的这些小颗粒也会在数百万年的时间里逐渐汇聚、冷却,从中有可能诞生行星;研究其成份是科学家研究的重要问题之一。

同样难以观测的还有太阳的色球层,这是太阳表面最外层区域,因此处的氢发出的特殊红光而得名。色球层在日食的瞬间才可见。此前科学家通过组建探险队,在海拔4500米的高原地区取得了有限的观测结果,进一步观测需要更长的持续时间和更高的高度。

但太阳本体太亮了,想要观测到上述现象并不容易。好在日全食能够遮住太阳最亮的光球层,使日冕与色球层短暂暴露以便观测。不过在地面上观测日食不仅时间短暂,一旦天公不作美,读者恐怕只能看着水泥般的云层变暗了。早在飞机发明之时,有人就曾设想:可否通过天上的飞机,穿过云层,追赶上月球本影移动的脚步,获得更长的观测时间呢?

飞上天空去观测

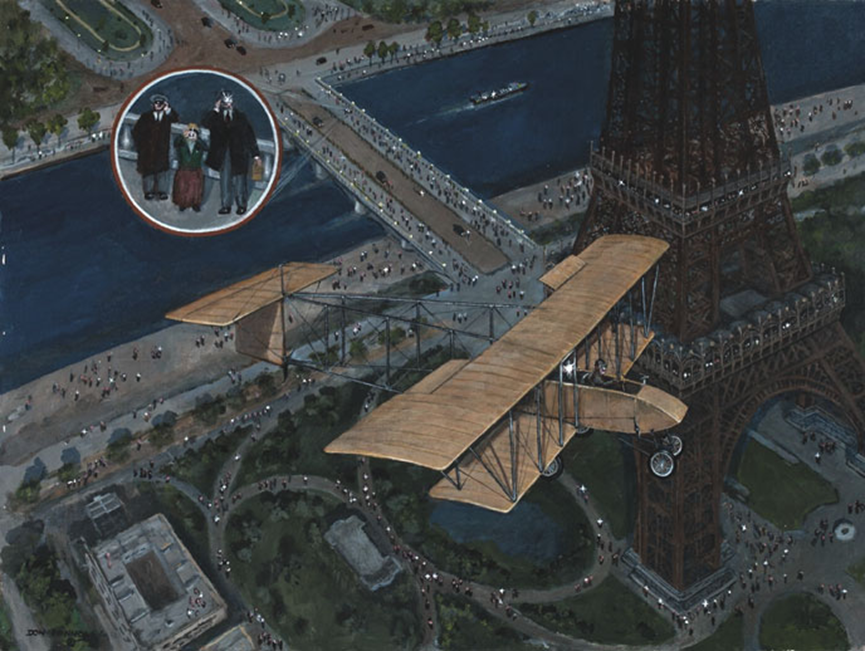

随着飞机的发明,一切都变得可行起来:飞机能够摆脱地形的限制,在更为理想的环境中开展天文观测。不过要追逐高速运动的月球之影,还是有一定差距。1912年,法国人米歇尔·马休驾驶一架双翼机,在空中短暂地与月球本影交错。他“比所有人都更近地观察到了月亮”。

人类首次在空中观测日食

随着一战与二战的结束,航空技术也得到了极大发展。1954年,一位英国天文学家乘坐林肯轰炸机在9000米高空观测了日食。虽然离月亮更近,也成功观测到了日冕,但观测需要全程打开舱门进行,他忍受着缺氧与低温的折磨,几乎是晕厥前完成了观察。随后出现的喷气式客机凭借更高的飞行速度与加压客舱让逐日不再那么痛苦。NASA先后使用DC-8与康维尔990完成了一系列日食飞行。但此时的观测时长也没有突破十分钟。

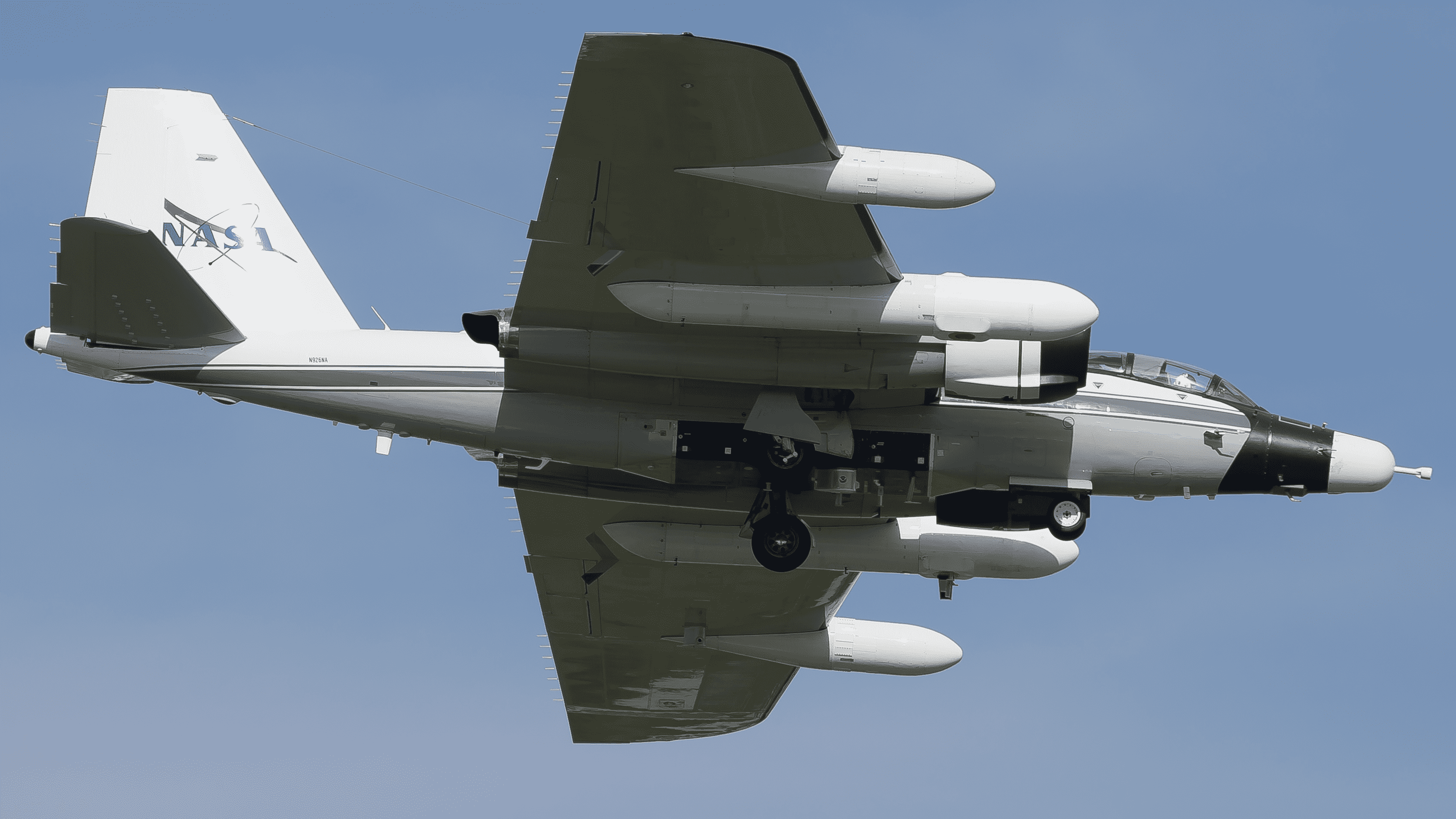

如今NASA仍在使用WB-57等一系列科研飞机观察日食(摄影:卢华睿)

20世纪70年代,一架比声音还快的客机横空出世:协和。她的巡航速度为2.02马赫,与日食本影掠过地表的速度不相上下。她的巡航高度为17000米,在避开云层干扰的同时也能降低红外光的折射,这正是观测日冕的重要条件。虽然还有飞得更快的飞机,但对科学家来说,在机舱里目睹日食,亲自调试仪器观测的激动是完全无法形容的,比起飞上天空去观测比起交给飞行员按动几下照相枪,带回胶卷分析更加有意义。一番比较之下,能容纳百余人,还能在万米之上提供饕餮盛宴的协和就成了最合适的选择。毕竟科学仪器再多,也没有一百多人加上座椅沉。不载客的协和拥有大量富余的电力资源,用以驱动观测仪器再合适不过了。

大胆的计划

1972年春天,法国的一名大学教授——皮埃尔·莱纳在计算了第二年日食轨迹后,得出结论:即将发生的日食是近200年最长的日食。他提出了一个疯狂的想法:使用世界上最快的客机——协和,在空中完成日食的观测。此时协和的原型机刚首飞三年,首次商业运营甚至要等到四年后,如果要飞,只能拿原型机上天做实验。而此时莱纳还只是科研界的一名小卒,他甚至不敢告诉课题组的学生,继续教着他的天体物理课程,另一边小心翼翼地论证。

为此,莱纳大胆地向协和的首席试飞员安德烈·图尔卡特提出会面,说明计划。这位已经功勋卓著的试飞员没有任何架子,欣然同意。在机场旁的餐厅里,两人望着起降的飞机,在餐巾纸上勾勒出了这次大胆的飞行:如果飞行得当,日全食的时间可以持续一个多小时,足足十倍于地球上的观测时间!他们的热情不相上下,一拍即合,很快确定了这次飞行计划,开始着手应对一系列问题,分别说服法国科学界与法国宇航公司。

协和客机的首席试飞员安德烈·图尔卡特

幸运的是,出于对科学的热爱与十足的挑战性,莱纳的建议很快得到了法国科研机构的认可,构想中的困难很快得到解决。另一边出于对科学的热爱与探索,法国宇航公司也很快同意了这一方案。纳带领他的团队于1972年秋天开始改装协和001号原型机。有趣的是,作为一架“英法混血”的飞机,也曾有英国科学家向制造协和002原型机的英国飞机公司提出这样的建议,但最终被“古板”的英国人驳回了。

那么协和需要怎么飞行呢?

对此,完成协和首飞、首次超声速飞行并完成多次试飞的图尔卡特胸有成竹:几乎找不到第二位比他更熟悉协和的人了,领航员亨利·佩雷尔更与他合作无间,他们能米秒不差地驾驶协和到达任何地方,完成任何任务。最终参与任务的还有副驾驶让·达波,飞行工程师让·孔实,无线电导航员于贝尔·盖约内特与机械师米歇尔·瑞蒂夫。

不过随着莱纳继续计算,飞行计划的复杂性也在逐渐体现:这次日食主要发生在风暴肆虐的西非大陆上。在欧洲找到适合协和起降的机场十分容易,但在非洲就困难得多:协和需要足够长的跑道,充足的保障设施,足够的能见度,更重要的是:不能太热。一旦温度太高,飞机为了安全起飞必须减少一部分燃油,协和有没有足够多的备降机场。如果再撞上肆虐的雷暴就会更加危险。仅有一两处机场却坐落于偏远的小岛上,没有淡水,只有最简单的食宿,甚至没有定班飞机,显然无法满足一飞机科研团队的需求。

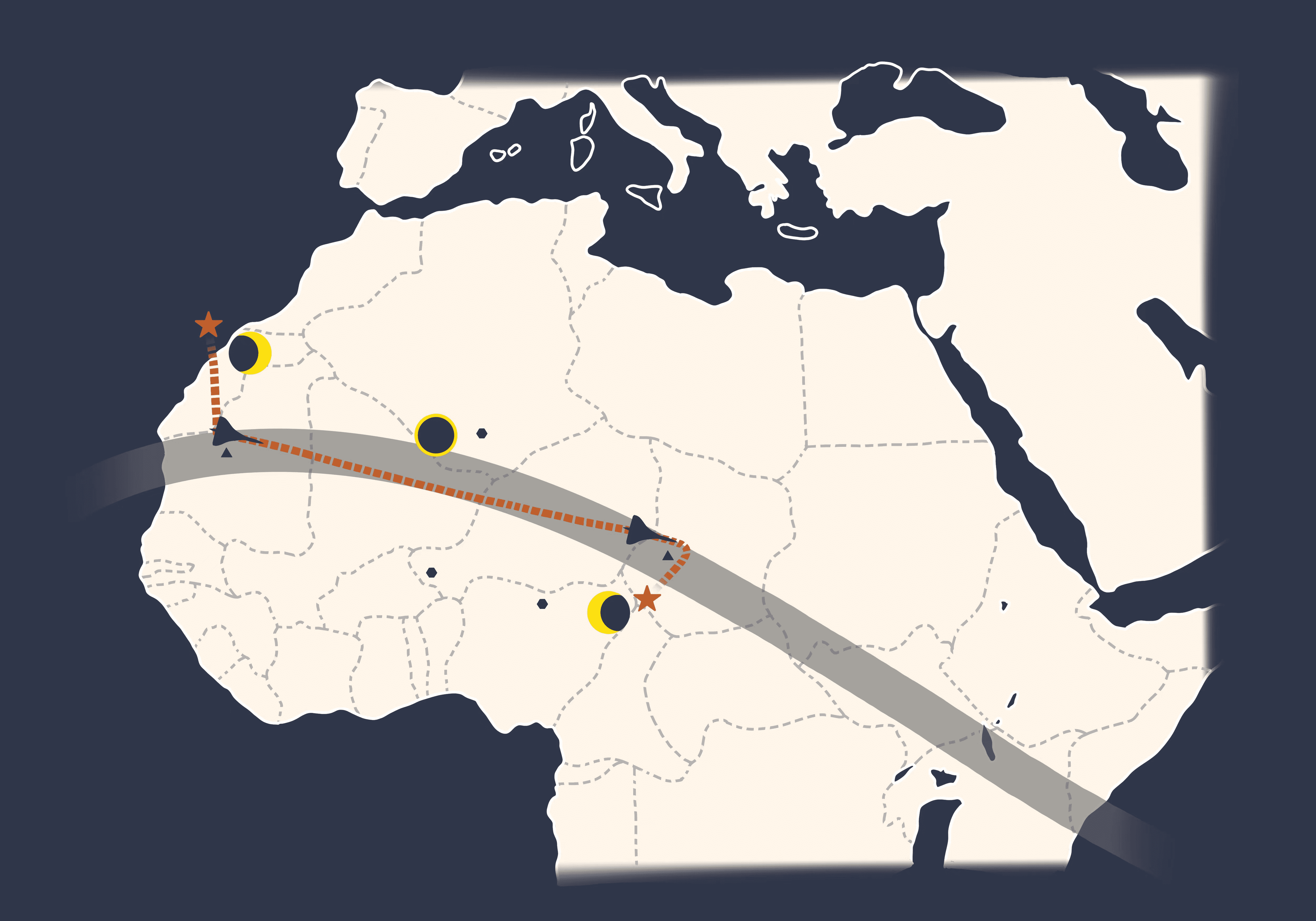

最终,协和在加纳利群岛的拉斯帕尔马斯机场起飞。这里天气没有太恶劣,温度也不超过26℃。虽然起飞方向与日食航线相反,但领航员对此设计了一条精妙的航线,能够尽可能降低消耗。这样一来,在日食结束后就会有40多分钟的备降油量,再加上下午很少发生风暴,行程就变得合理起来。协和的降落地点则选择在了乍得的拉米堡机场。

另一方面,由于赤道平流层的温度更低,协和可以在17000米的高空保持超声速巡航,但更低的温度意味着更低的声速,而协和的最大速度被限制在2.05马赫,也就意味着最大巡航速度只能达到2179km/h,相比日食本影移动的速度2200km/h慢了一点。这意味着飞机一定会被日食的影子甩掉。但此次日食飞行持续84分钟,几乎是地球上观测时长的十倍。毕竟,协和可是飞得最快的客机,要想实现这一点,飞行员必须首先绘制出理想的飞行路线,并输入机载计算机,由机载惯性制导系统提供信息。它们的陀螺仪相对于星星呈固定位置,能确定地理位置与航行距离。协和上的两台惯导系统独立工作,进一步降低了计算带来的误差。

另外,月球本影在地面移动的路径是一条直径约150公里的S形曲线,如果一直在其正中央飞行,就需要频繁地微调航向,这样的扰动哪怕天文学家受得了,机上的科学仪器也受不了。对此,科学家们提出了这样的计划:飞机以几条曲率极小的曲线在阴影区内飞行,而这样的曲线在“摊平”的地表正是一条直线,尽可能减少飞行中的颠簸。虽然日食的条件很苛刻,不过只要飞机在本影区的任何一点,观测就是可行的。最终飞机仅需以一条“曲线”,沿固定航向在阴影区的轨迹里穿梭。1973年2月2日,法国航空局批准了协和的飞行计划,此时距离日食还剩下四个月。

协和进行日食飞行的预计航线

改装“协和”

接下来需要确定的问题是:

飞机上要搭载多少个试验团队?首先是日冕观测的专家,巴黎天体物理研究所的塞尔日·库奇米。他设计了一种红外观测设备,并由让·贝构乘坐飞机安装。接下来是那位倒霉的英国科学家,伦敦玛丽皇后学院的约翰·贝克曼,他主攻太阳的色球层研究。莱纳在了解他被驳回的计划后,欣然邀请他登上法国的协和001,对色球层展开红外辐射测量。此前,莱纳向专门研究太阳红外辐射的好友,唐纳德·霍尔发去了邀请,对方也同意登上飞机参与实验。最后一个名额留给了美国的唐纳德·立本伯格。他参加了NASA所有在NC-135上的日食观测,曾在飞机上遇到过多种特殊情况,具有极其丰富的应变经验。此外,英国的保罗·怀特将探测大气分子的一套设备也搬上了飞机。

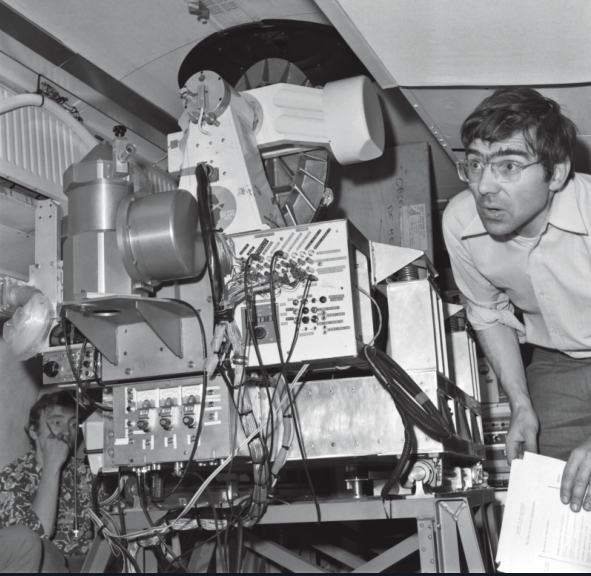

此次日食飞行的策划者皮埃尔·莱纳在飞机上调试观测设备

而这次日食飞行也可以解决“协和”环保层面的问题:由于协和飞行高度比常规客机高得多,其发动机排出的氮氧化物废气是否会对平流层产生影响一直是环保人士争论的话题。此次协和恰好可以直接观测到氮氧化物受太阳辐射后的红外特征,对大气科学具有重要的参考价值。

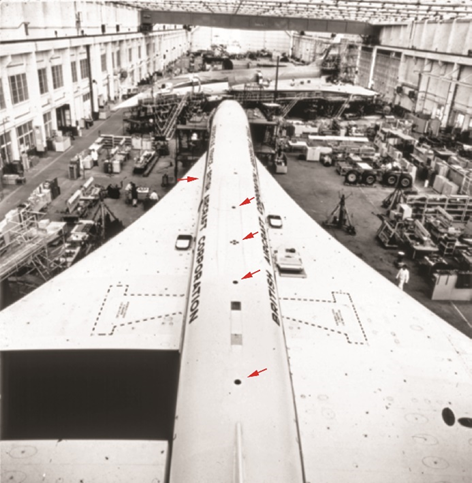

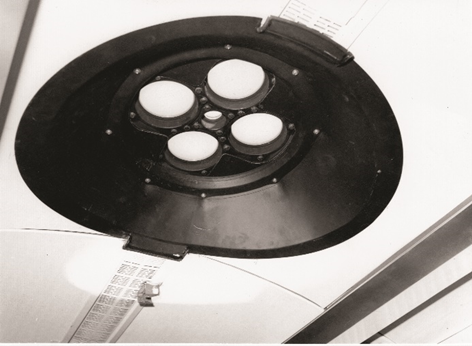

此次日食的最佳观测地在西非,协和会在太阳正下方飞行,因此在飞机天花板上方需要设置四个天窗,另外一组则通过机身侧面的舷窗完成观测。在机身上开几个孔会大幅度削弱机身结构强度,更不用说飞行条件本就十分恶劣的协和了。飞机不但需要对抗万米高空的内外压差不平衡,也需要承受两倍声速下带来的高热,与此同时又需要保证观察窗的高透明度与可观测性。对此,法宇航的设计师们进行了缜密的计算,最终确定了观察窗的合适位置与大小,并对其中一处位置使用了四叶草式的透镜组合。

“协和”001的观察窗位置与四叶草形状的观察窗

同时,需要考虑每一组观测设备的重量、供电需求、以及能否承受起飞带来的颠簸与振动,在滚转与俯仰的变化下正常工作,从而得到准确的试验结果。另外,协和上的所有座椅都被拆掉,仅留下几个科研人员的必备位置。最终飞机上搭载了由陀螺仪驱动,将光线准确反射到仪器上的透镜组与经过缩小后的望远镜组。

为了侦测日冕的红外光,飞机上安装了三个使用铟锑合金的高灵敏温度计。不过,超声速下飞行的协和也会散发大量的热量,对观测结果会造成一定的影响。因此,科学家在设计一套特殊算法的同时,也需要将温度计置于液氮与液氦制造的极低温下。更重要的是,机组只能从图卢兹一次性装好这些冷却液;果提前用尽,整个任务就宣告失败。飞机的一处观察窗也使用了允许红外光透过的特种材料。为精确操纵飞机,图尔卡特设计了一个小型减速板,在不改变发动机构型的情况下可以降低空速。

冲向日食的阴影

1973年5月,改装完成的协和001带着科研团队在大西洋上空首次演练,这对很多科学家来说都是第一次飞得比声音还快。两万米的高空已经看得到地球的弧线,大气折射光的减少也让天空变得黑暗而深邃,给人的感觉紧张又奇妙。6月27日,机组驾驶着协和001飞往加那利群岛。跟随协和的是一架快帆客机,上面搭载着维护协和的技术人员、备用的发动机与至关重要的液氮液氦冷却剂。

此次协和需要从北非的这座小岛起飞,横穿毛里塔尼亚、马里、尼日利亚,并最终降落在乍得。起初毛里塔尼亚并不同意该计划,理由是航迹云可能会对日食观测造成严重影响。在多次论证后终于同意开放航线。这些国家也决定临时关闭领空,为协和的飞行创造最合适的环境。

28日,机组沿预定航线完成了最后一次演练,获得了精确的气象数据,飞行员由此能够计算当天的飞行参数。协和001在信风中起飞后,先收起落架并关闭加力,将机头转向南方,再次打开加力进行超声速爬升,空速稳定在2马赫后向东转向,在预定地点进入日食本影,开始观测。上述所有步骤都精确到秒,一旦晚了几秒钟,就会损失数分钟的观测时间。图尔卡特决定提前20秒起飞,以应对爬升中不规则的气象带来的干扰。此前设计的减速板也可以正常打开。此次飞行中一个温度计工作异常,但好在剩下的两个能够正常工作。

时间终于来到了1973年6月30日。从地平线上升起的太阳已经带着一点点缺口,日食正在发生。莱纳与图尔卡特带领团队做了最后的准备。为了减轻重量,飞机在地面上消耗了一些煤油,10时08分,协和001直冲天空,正式开始逐日之旅。

从拉斯帕尔马斯机场起飞,冲向日食的协和001

这天的大气环境更不稳定,协和在爬升过程中损失了8秒,幸运的是其他过程一切顺利,接下来的12秒富富有余。图尔卡特打开减速板,适当降低空速使飞机准时进入本影。但此时逆风突然加强,还有三分钟汇合时,协和竟然晚了四秒钟。此时他决定绕过安全飞行包线,瞬时加大发动机推力,使协和以逼近极限速度的高速飞行。但这样会使飞控系统自动减速至2.02马赫,因此机械师手动关闭了系统,观察着发动机的状态,并调整协和的进气道控制系统,使飞机稳定在2.05马赫的高速,甚至短时间内达到了2.09马赫。最终飞机于10点53分14秒进入了本影区,比计划仅晚了一秒钟。

从协和的驾驶舱看日食,这里可以注意到协和客机的风挡有两层,外层可以在飞机起降时放下,提供更好的视野

一分钟前,色球层的红光穿过舷窗,在仪器与机组的目光中准确地留下了自己的影像,氢元素的特征辐射正是此次观测的重要对象之一。随着月球的影子一点点移动,色球层的截面准确地展现了出来。机身后的贝构操纵着潜望镜一样的望远镜,拍下了一连串截面的照片。莱纳仔细地检查了测量日冕的仪器,并将准心置于太阳边缘很近的位置上。

紧接着,月球的影子完全遮住了色球层,图尔卡特在无线电里宣布了这一振奋的消息。在两万米高空中,平流层的散射已经大大降低,天空由蓝色逐渐过渡到黑色,协和独特的大三角翼反射着银光,日冕发出的壮丽光芒在星空的衬托下格外瞩目。飞机上的温度计仅记录日冕的红外特征,超声速飞行产生的热障则被特殊算法过滤。莱纳操纵的仪器缓缓记录下太阳周围尘埃的轮廓,几分钟之后,太阳外层这一最神秘的区域终于完全显现,莱纳转而使用摄谱仪分析其中的组成成分。

日食中拍摄的照片,其中协和的大三角翼清晰可见

日食即将结束前三分钟,所有的测量工作终于完成,科学家们兴奋地冲到舷窗旁,欣赏这场独特的天文奇观。他们终于有时间离开仪器,“浪费一点时间”亲眼见证这次伟大的探索。然而他们“浪费”的这几分钟,却是地面上无数科学家横跨地球、求之不得的几分钟。受信风影响,此次日全食实际观测时间为72分钟,没有到达预想的80分钟,但这也足足相当于地表的十倍之久。

最终,协和于12时07分被本影超过,阳光重新照向机舱。后续的观测任务在12分钟后完成,此后图尔卡特驾驶协和转向南方,在拉米堡机场低空通场一圈后顺利降落。两天后,协和带着机组踏上了回家的旅程。

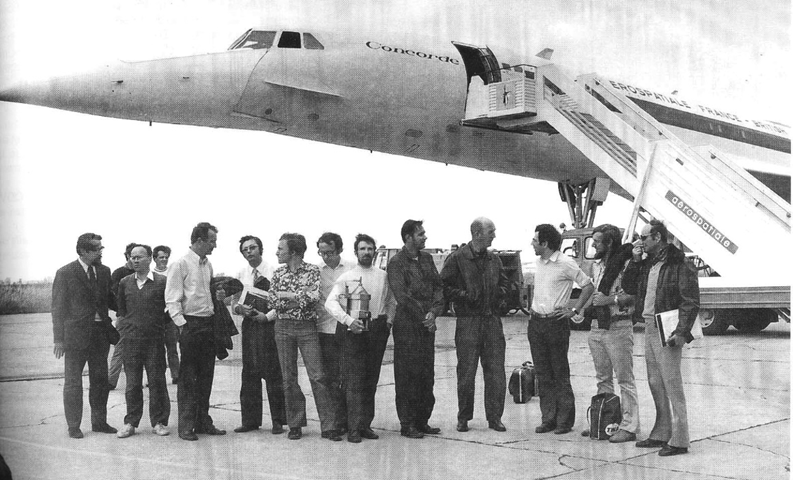

顺利完成日食飞行,在乍得降落的协和机组与科学家

40年后,机械师讲出了一段惊险的经历:在本影区飞行时协和的一台发动机转速降低,在毫无征兆的情况下空中停车。幸运的是,此时高速气流仍持续推动压缩机旋转,发电机也还在正常工作,没有干扰到机载设备与仪器供电。发动机快速重启成功并及时回到了原有推力。这一对亚声速飞机的致命问题没有造成严重的影响。

日食飞行的意义

协和创纪录的飞行不仅仅为了梦想,得益于超长时间的日全食、高空干扰极小的红外辐射以及日全食前后对太阳色球层的精细观测,飞机上的科学家获得了十分宝贵的数据。

太阳周围的空间都有什么?此前科学家在地面观测日食时曾推测存在某种尘埃,协和上的观测证明了这一点。这些尘埃是构成日冕的成分之一,在太阳形成之初即存在,也与彗星靠近太阳时彗核蒸发有关系。日落时分,这些颗粒将光线散射,就形成了垂直向上,苍白而微妙的黄道光。虽然其他研究依旧充斥着矛盾,但协和带回的数据在各项分析中都举足轻重。

为什么离太阳更远的日冕的温度反而更高,从色球层的5000摄氏度飙升到百万摄氏度?得益于协和超长时间日食的观测,科学家发现日冕以五分钟一次的频率缓慢振动,能量可能通过波的形式传递,这部分隐藏的能量日冕温度的剧烈升高。这样的现象在地面上几乎不可能观测得到。

大气数据显示,协和的飞行确会对大气产生影响,但每年100架次的飞行对大气造成的影响仅为1%,而自然环境造成的变化为20%。对此造成的影响可以忽略。最主要破坏大气的物质则是生活中的含氯氟烃,在那十年后发现的臭氧层空洞正是由其所致。

尾声

此后的1999年8月11日,两架英航与一架法航的协和载着游客再次飞向日食本影。此次飞机不再经过特殊改装,观测时间也仅有五分钟,乘客也只能在水平方向上通过本就不大的舷窗观察,最终只有法航上的旅客在视线边缘观察到了日全食。

协和下一次的日食飞行安排在2001年6月,但2000年法航4950航班发生的重大事故彻底断送了协和的未来,逐日飞行也随之成为泡影。此后虽然不乏日食飞行,不过能够飞到2马赫追赶快速移动的月球本影,又有充足空间容纳各种科学仪器的飞行平台逐渐成为泡影。如今的日食飞行,飞机在本影之下的最长时间也仅有9分钟。完成日食飞行后的协和001原型机在1973年10月19日完成了她最后一次飞行,在法国的布尔歇博物馆中颐养天年。机背上的观察窗至今仍然存在,机头下方有着她追逐日食的徽标,铭记着这次伟大的飞行。

在法国布尔歇航空博物馆中展出的“协和”001原型机

作者:张晓岳