中国古人通过长期观察,发现了动物迁徙与自然规律的联系。例如大雁的迁徙时间与二十四节气高度吻合,古代文献记载燕子出现标志春季开始,消失预示秋季来临。这些观察不仅是物候记录,更反映了古人对生态规律的深刻认知。

现代研究揭示了动物迁徙的生态功能:洄游的鲑鱼每年将海洋中的氮元素输送至阿拉斯加森林,科学检测发现当地云杉年轮中含有来自海洋的物质。非洲角马迁徙期间,日均排泄物达千吨,为草原提供大量养分,显著影响植被生长周期。研究表明,座头鲸不同种群在迁徙中发展出独特的捕食策略,形成具有地域特征的行为模式。这些发现证实,动物迁徙是维持生态系统物质循环、能量流动和信息传递的重要途径。

海洋生态廊道

然而,人们对生物迁徙的记录与研究往往集中于陆地及淡水生态系统,这些区域环绕着人类社会。而占据了地球表面超过七成的海洋生态系统,却未能获得相应的关注。事实上,海洋中的生物迁徙现象同样频繁且多样。最常见的迁徙模式包括不同海洋生境之间的迁徙,如蓝鲸在冬季从极地迁徙至热带海域进行繁殖,以及海洋与河流之间的迁徙,如太平洋鲑鱼幼鱼从河流游向海洋成长,成年后再返回出生地的河流产卵。

值得注意的是,这些迁徙模式高度依赖于不同生境间的生态连通性。生态廊道通过连接分散的海洋生态系统或生境,为海洋生物提供了进行迁移、觅食、繁殖等关键生命活动的带状或网状生态空间。生物体借助生态廊道这条“高速公路”,在不同生境之间自由移动。而其中珊瑚礁、海草床、河口湿地等关键生境被认为是生态廊道的重要区域。

然而,由于实地采样的可及性受到多种因素的限制,加上高昂的人力物力成本以及物种长期跟踪的困难,使得在使用传统调查技术进行上述关键区域的生物多样性调查以及重点生态廊道的识别和构建等工作时,显得力不从心。传统方法往往需要大量的人力和时间投入,且难以覆盖广泛的区域,这对于需要全面、细致调查的生物多样性研究和生态廊道建设来说,无疑是一个巨大的挑战。此外,对于特定物种的长期跟踪需要持续的监测和记录,而这在野外复杂的环境下,实施起来尤为困难。因此,寻找新的、更高效的技术手段,成为了当前生物多样性保护和生态廊道研究领域中的一个迫切需求。

革新的eDNA技术

新兴的环境DNA方法被认为打破这一瓶颈限制的重要技术。环境DNA(environmental DNA,简称eDNA)技术是通过分析环境中脱落的生物遗传物质来监测物种存在的新兴方法。生物体在日常活动中会释放皮肤细胞、黏液、排泄物等含有DNA的物质,这些遗传信息碎片可在水体、土壤甚至空气中存留数小时至数周。与传统生态调查相比,eDNA技术具有非侵入性、高灵敏度和大范围覆盖的优势。

eDNA技术实施流程主要分为三个阶段:首先进行标准化样本采集,使用特制滤膜装置过滤一定体积的环境介质(如水、土壤或空气),捕获生物颗粒;随后在实验室通过离心富集、蛋白酶消化等步骤提取纯化DNA,并采用靶向扩增或宏基因组测序技术进行遗传信息解读;最后通过生物信息学比对全球基因数据库,确定物种组成。目前新型纳米孔测序仪已实现野外实时分析,单次检测可识别上千个物种。

eDNA反映更详细的欧洲河口生境鱼类多样性

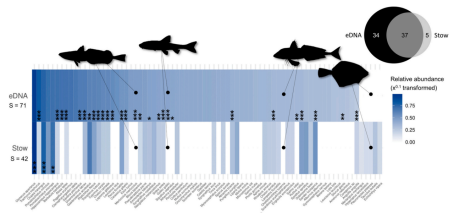

近年来,应用eDNA技术评估河口这一关键过渡生境生物多样性监测的研究逐渐增加。例如,2024年发表在Science of The Total Environment期刊的题为“环境DNA条形码反映了斯海尔德河口鱼类群落的时空变化”(Environmental DNA metabarcoding reflects spatiotemporal fish community shifts in the Scheldt estuary)研究探讨了使用eDNA宏条形码技术结合传统拖网捕鱼方法在欧洲斯海尔德(Scheldt)河口监测鱼类多样性的效果。研究旨在评估eDNA技术在大型河口生态系统中的适用性和效率,并验证其在不同采样深度、潮汐和季节变化下的表现。该研究在2021年春季、夏季和秋季的三个时间段内,在斯海尔德河口的四个代表性地点进行拖网捕鱼和eDNA采样。通过比较这两种方法检测到的鱼类种类和数量,评估eDNA技术在大规模监测中的优势与局限性。研究结果表明,eDNA宏条形码技术检测到了71种鱼类,而拖网捕鱼仅检测到42种,这表明eDNA技术在鱼类多样性监测方面具有更高的敏感性。采样深度和潮汐对eDNA数据的影响有限,而季节性变化对鱼类群落组成有显著影响。此外,eDNA技术能够有效检测到鱼类群落的季节性变化,特别是在繁殖季节之后。这项研究证明了eDNA宏条形码技术在河口生态系统鱼类多样性监测中的有效性和高分辨率,建议在未来的监测活动中结合传统捕鱼方法和eDNA采样,以实现更全面和精确的监测结果。

Scheldt河口使用eDNA和拖网的渔获物 图源© 2024 Elsevier

eDNA技术反映在大空间尺度物种栖息地分布的探索

除了在单一河口生境中的应用,验证eDNA技术是否能够在更大尺度上快速获取物种分布数据是另一个亟待解决的问题。尽管最近一份关于鸭嘴兽的研究并非直接关注大空间尺度下的河口生境的生物多样性,但笔者认为为解答这一问题提供了宝贵的参考。2024年发表在生物多样性领域顶级国际学术期刊Diversity and Distributions的一项研究“利用eDNA采样确定物种占用在大空间尺度上的相关性”(Using eDNA sampling to identify correlates of species occupancy across broad spatial scales)聚焦澳大利亚东南部约58.4万平方公里区域(覆盖鸭嘴兽分布范围的37%),通过eDNA技术系统评估该物种的栖息地分布及关键影响因素。研究以濒危物种鸭嘴兽(Ornithorhynchus anatinus)为模型,针对其隐蔽性强、传统监测效率低的特点,采用分层随机抽样设计,在504个位点采集水样检测eDNA,结合位点占用检测模型分析景观与微生境因子对物种占用的影响,旨在为濒危物种保护提供科学依据。

该研究基于流域单元与植被状态分层,选取215个代表性流域,每个流域内按水道长短设置3-12个采样位点。eDNA采样通过高效的水样采集实现快速覆盖,结合qPCR技术检测鸭嘴兽特异性DNA片段。随后该研究将位点、样本重复及技术重复的误差纳入模型框架,精准量化检测概率与物种占用率。此外,研究引入气候、地形及土地利用类型等多维度变量,解析不同尺度下栖息地选择机制。

结果显示,鸭嘴兽eDNA在54%的位点被检测到,其栖息地偏好与高径流、低零流量天数及适宜挖掘的河岸条件显著相关,而农业用地与灌木覆盖比例较高的流域则显著降低其占用概率。该研究首次在大尺度实证了eDNA技术对濒危物种监测的有效性,揭示了流域水文与土地利用对鸭嘴兽分布的关键作用。与传统方法相比,eDNA技术显著提升监测效率,使跨区域生态评估成为可能,为应对气候变化背景下物种保护策略的制定提供了数据支撑。研究强调,系统分层设计的eDNA采样结合模型分析,可作为全球水生及半水生物种大尺度研究的范式,推动生物多样性保护从局部观测向区域统筹转变。

未来展望

海洋生态廊道对于维持海洋生态的连通性起着至关重要的作用。识别、维护、修复以及构建不同生境间的生态廊道,是保护海洋生态系统及生物多样性的关键措施之一。近年来,革新的eDNA技术显示了巨大的潜力,有望在促进海洋生态连通性以及评估生物多样性等方面提供有力支持。然而,值得注意的是,目前eDNA技术在海洋生态廊道识别与构建中的应用仍处于探索阶段,其可行性尚需深入研究和论证。在此,笔者提出以下几点未来发展方向,以供读者思考和参考:

其一,在大空间尺度下,应开展eDNA技术在海洋生态廊道关键生境(如珊瑚礁、海草床、河口湿地等)生物多样性评估应用的研究,制定统一的调查方法和技术规范,以确保数据的可比性和研究的可重复性。

其二,探索建立开放的重点水域重点物种(群)的基因数据库,提高eDNA技术的普及和应用效率,避免重复研究,加速科学发现的进程。

其三,加强国际合作,构建全球性的合作平台,整合全球研究资源,共同监测生物的跨洋迁移,深入理解全球海洋生态系统的动态变化。

通过上述努力,我们有望充分发挥eDNA技术的潜力,进一步推动海洋生态廊道的研究和保护,为维护海洋生物多样性和生态平衡作出重要贡献。

(注:本文仅代表资讯,不代表平台观点。欢迎留言、讨论。)

作者 | 戴秉国

审核 | Samantha

排版 | ms

参考资料略