你可能没想过,在我们看不到的世界里,其实每天都在上演一场惊心动魄的大战。这场战争,不是在天上飞,不是在地上打,而是在微观世界里,主角是细菌和病毒。别看它们个头小,打起来可一点都不含糊。而更让人意想不到的是,人类现在用来改造基因、对抗疾病的一些最尖端科技,竟然就是从这些细菌打“怪兽”的战斗中学来的。是不是挺神奇的?

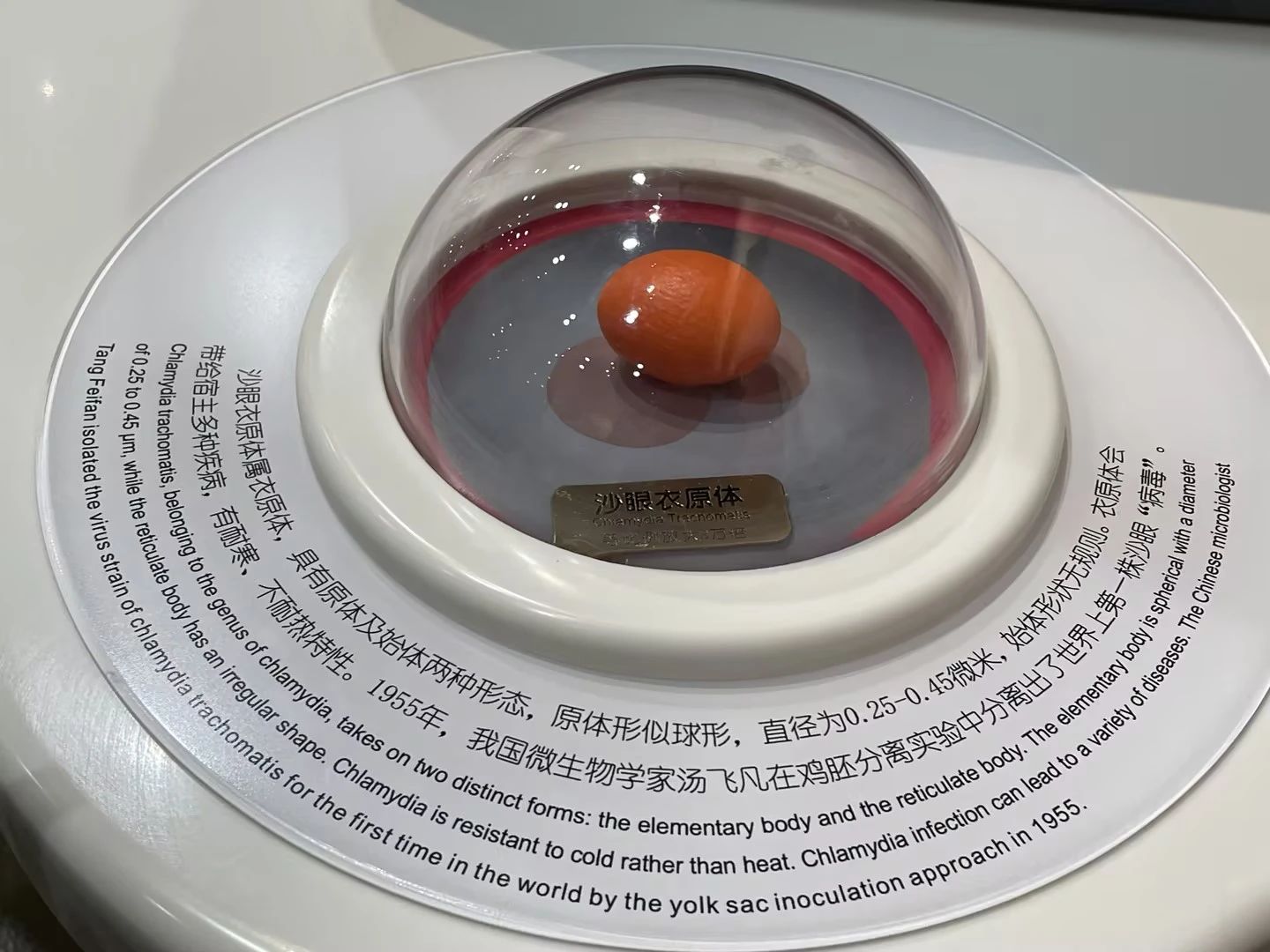

沙眼衣原体,听起来像细菌,但它其实是一种介于细菌和病毒之间的微生物,属于衣原体目。它非常狡猾,感染后常常没有明显的症状,因此很容易被忽视。沙眼衣原体就像一个潜入人体内的“特工”,它利用宿主的资源,巧妙地躲避免疫系统的攻击,并不断繁殖,产生大量的子代。上图是沙眼衣原体的模型演示,Linda Wong摄于中国科技馆。©绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

我们慢慢说,从头讲起。首先,要提提“防御岛”这个概念。“防御岛”(defence islands)是科学家在细菌或古菌的基因组中发现的一种特殊区域,里面集中了许多与免疫防御有关的基因。简单来说,可以把防御岛想象成细菌基因组中的“武器库”或者“防御指挥中心”。当细菌遭到病毒(噬菌体)攻击时,这些集中在一起的基因就会启动,帮助细菌识别、拦截甚至摧毁入侵的病毒。科学家正是通过发现这些“防御岛”,找到了很多新的细菌免疫系统,就像顺着一条线索找到了隐藏的宝藏。

接着,咱们先来说说“敌我双方”。

大肠杆菌是一种常见于温血动物肠道中的细菌,尤其是人类的大肠。 虽然大多数的大肠杆菌对人体无害,甚至有助于消化,但有些菌株却能产生毒素,导致严重的食源性疾病。这些致病菌株通常通过污染的食物或水传播,引起腹泻、呕吐等症状。大肠杆菌是粪便污染的指示菌,常用于检测水源和食品的卫生状况。 由于生长迅速、易于培养,大肠杆菌被广泛应用于生物学研究,是遗传学研究的模式生物。 一些经过改造的大肠杆菌菌株可以生产胰岛素、生长激素等重要的生物制品。上图是大肠杆菌的模型,Linda Wong摄于中国科技馆。©绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

细菌,你肯定听说过,有好有坏。有的在你肚子里帮你消化食物,有的会让人生病发烧。全世界的细菌数量,差不多是10的30次方,也就是一个后面带30个零,那得有多少咱们就别数了,反正地球上到处都是它们。可是,它们并不是活得很轻松。为啥呢?因为还有一种比它们数量更多的敌人,那就是噬菌体——一种专门攻击细菌的病毒。

噬菌体长得像个小机器人,用一根“尾巴”扎进细菌的身体,然后把自己的基因“注射”进去,让细菌变成病毒的“工厂”,不停制造新的病毒,直到细菌撑不住、爆炸了,新的病毒再跑去感染更多细菌。这听着是不是有点像科幻电影?但这就是现实,而且天天都在发生。

当然,细菌也不是吃素的。人家几亿年来也不是白活的,也慢慢进化出了自己的“武器库”。它们会切断病毒的DNA,断了病毒的“生路”;有时候甚至会宁愿自杀,也不让病毒得逞——这真的是“为了同胞,英勇牺牲”。而且,这一切都不是一招一式,而是千变万化,有点像我们人类的免疫系统,只不过发生在细胞那么小的世界里。

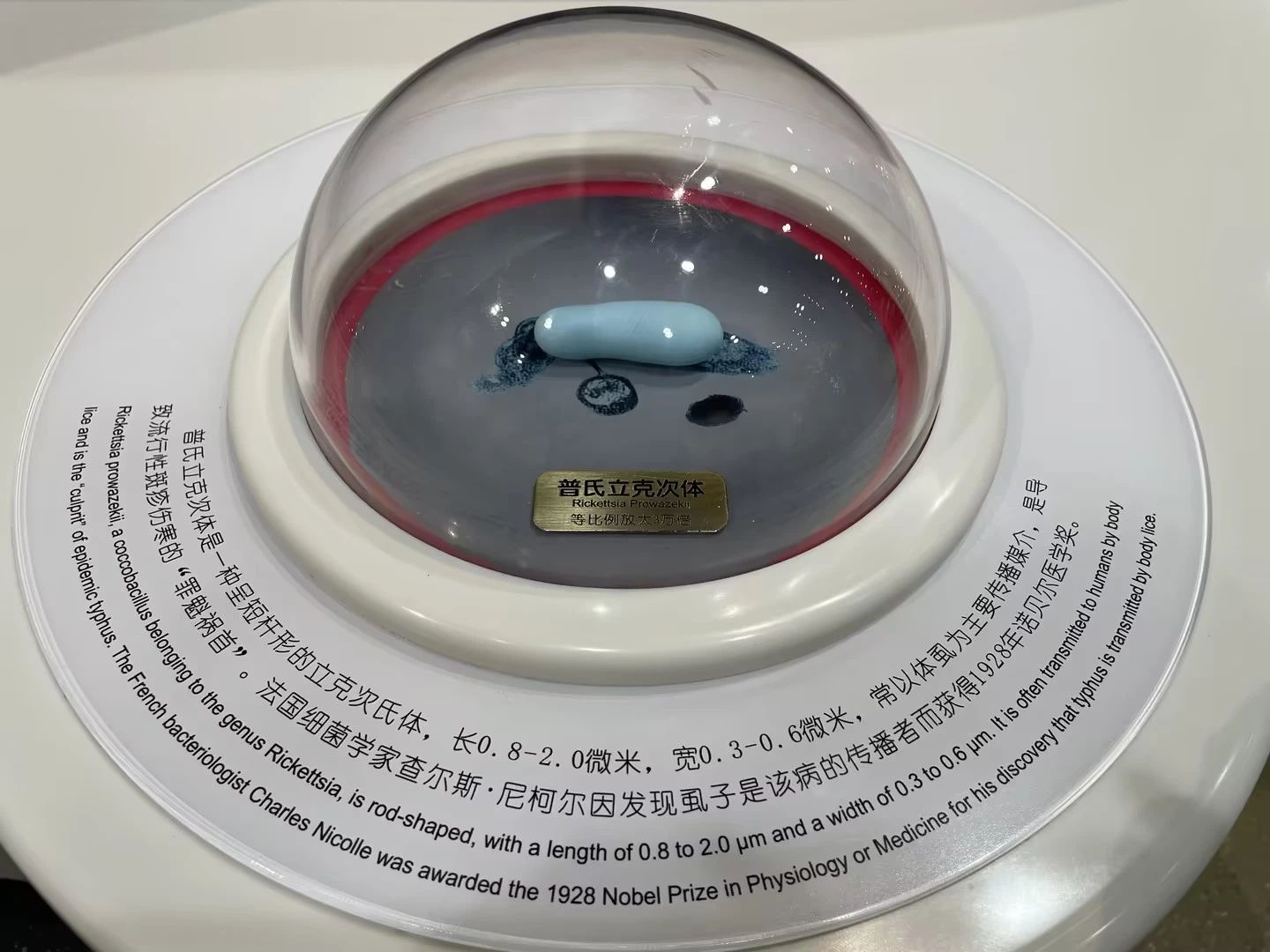

普氏立克次体(Rickettsia prowazekii),这个拗口的名字背后隐藏着一段段人类历史的悲剧。这种微小的细菌,因其独特的生存方式和引发的可怕疾病——流行性斑疹伤寒,而被世人所知。普氏立克次体与普通细菌不同,它是一种严格的细胞内寄生菌。这意味着它无法在人工培养基上生长,只能在活细胞内安家落户,悄悄地进行繁殖。这种特殊的生存方式,让它成为了一名隐蔽的杀手。它主要通过感染了立克次体的体虱叮咬人体传播。当被感染的虱子叮咬人体时,立克次体就通过叮咬的伤口进入人体,引起感染。普氏立克次体最可怕的“杰作”莫过于流行性斑疹伤寒。这种疾病曾多次在人类历史上掀起血雨腥风。上图是普氏立克次体的模型,Linda Wong摄于中国科技馆。©绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

更神奇的是,科学家正是从研究这些细菌怎么打病毒的过程中,发现了一些“宝藏”,发明出了我们今天最牛的基因编辑工具。比如说,现在风靡全球的CRISPR技术,就是从细菌的防御系统中来的。这名字听着有点高大上,其实原理很“硬核”:细菌在“打怪”的时候,会把病毒的DNA“记下来”,像记仇一样,把它们保存成小片段,等下次再碰上,直接拿“剪刀”把它们剪掉。科学家一看,这招太帅了,于是就学过来了,用来编辑人类的基因。就这样,CRISPR成了改造生物基因、治疗遗传病、甚至抗癌的强大工具。

这个技术厉害到什么程度呢?它的发现者们在2020年还拿了诺贝尔化学奖。而且,很多公司为它砸下了几十亿美元,研究怎么用它来治病救人。有人说,CRISPR可能是这个世纪最重大的生物科技突破。

埃玛纽埃尔·沙尔庞捷(左)、珍妮弗·道德纳(右)。图片来源于诺贝尔奖官网

但话说回来,CRISPR只是冰山一角。最近十来年,科学家们发现,细菌和古菌(也是一种微生物)体内的“免疫系统”比我们想象得还要复杂得多。他们通过基因测序和计算分析,发现细菌的“防御武器”其实都藏在它们基因里的“防御岛”上。就像一座小小的武器基地,藏着一堆还没被发掘的秘密。

于是,科学家们像福尔摩斯一样开始“挖宝”,从一个已知的防御基因出发,找到周围的“可疑分子”,一个个验证。结果发现的东西多到看不过来,有的实验室每周都得讨论五六篇新论文,根本来不及看完。

在这过程中,科学家还发现了一些特别让人震惊的事。比如,有一种叫CBASS的系统,细菌用它来识别病毒,然后制造一种信号分子,启动防御机制。而这种信号分子,跟人类免疫系统里的STING分子几乎一样。也就是说,我们人类细胞里用来打病毒的“开关”,细菌也有。这就好比你家里的门铃跟隔壁邻居家的长得一模一样。这说明什么?说明我们和细菌,可能在几十亿年前的“老祖宗”那里,就有一部分免疫系统是一样的!

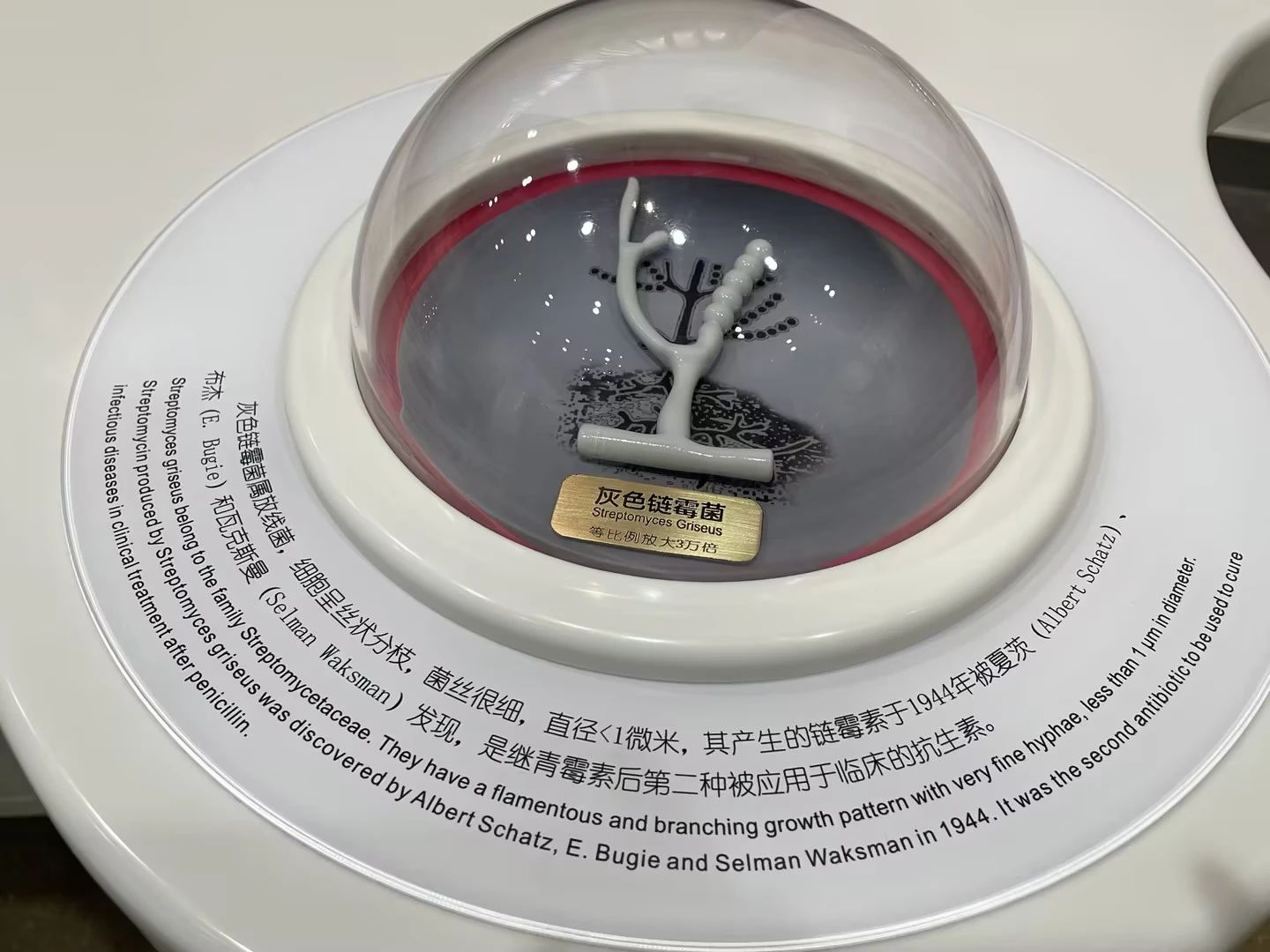

灰色链霉菌是一种具有重要工业价值的细菌,属于放线菌的一种。它们常被用于生产各种有用的生物活性物质,比如抗生素。灰色链霉菌的菌落通常呈灰色,质地致密,常生长在土壤或腐烂的植物中。许多我们熟知的抗生素,例如链霉素,就是从灰色链霉菌中分离出来的。这些抗生素在治疗感染性疾病方面发挥了巨大的作用。灰色链霉菌还被广泛应用于工业生产中,用以生产酶、维生素等生物活性物质。上图是灰色链霉菌的模型,Linda Wong摄于中国科技馆。©绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

还有,像气体德明蛋白、Viperin类蛋白这些,在人类和细菌体内都有“分身”。人类用它们来清除病毒,细菌也一样。这种平行进化的现象,原来大家以为不会有——因为病毒和宿主不断“斗法”,免疫系统应该会越变越不一样。结果现在发现,某些部分居然一直保留了下来。是不是觉得细思极恐又特别妙?

当然啦,科学家可不是光满足于“看热闹”。他们早就开始想怎么把这些“武器”变成新的技术工具。有的被用来保护生物反应器里的细菌,防止病毒“捣乱”;有的用来编辑DNA、开发诊断试剂盒;还有一些像Argonaute系统,它可以像剪刀一样,精准地剪掉你想去除的DNA段,而且比CRISPR还简单,成本低,还更容易申请专利。现在连检测DNA、做颜色变化测试这种“科学实验室的小把戏”,都能靠这些系统实现。

另外还有一种叫TIGR–Tas的系统,也是“基因剪刀”,但比CRISPR还小巧,不需要附加序列,这对基因治疗特别有用,因为有时候“分子工具”要送进人体细胞里,越小越好。科学家说,以后这可能是CRISPR之外最有前景的新武器。

©绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

说到这,有人可能会问:那病毒就甘心了?当然不!噬菌体也不是省油的灯,它们会制造“反抗军”——比如专门用来对抗CRISPR的蛋白质,叫anti-CRISPR。这些蛋白能让CRISPR“打瞌睡”或“犯糊涂”,不再认敌为敌。这种机制现在也被科学家利用,来做基因编辑的“刹车”——不然剪错地方可就麻烦了。还有的研究者,已经开始把这些anti-CRISPR拿来调节人体免疫,甚至治疗炎症和自身免疫病。

细菌防御机制还有一个妙用——它们为了自保,有时候会触发“自毁程序”,比如切断自己DNA,破坏自己代谢,以此来让病毒没办法繁殖。听着像是“宁为玉碎,不为瓦全”。而科学家一看:这招可以用来对付坏细菌啊!你想啊,咱们现在抗生素这么多,可耐药细菌也越来越多。如果能用“改装版”的噬菌体,把这些“自毁程序”送进坏细菌体内,不就能把它们一锅端了?

而这样的技术,已经开始在一些小规模的临床试验中使用,比如有一家公司用这种方法治疗尿道感染,结果病菌数量大幅下降,病人也不再复发。

当然啦,这一切还只是个开始。科学家现在靠人工智能和机器学习,还能预测哪些细菌基因有可能藏着“防御宝藏”。未来几年,可能还会发现成千上万种新系统。很多人说,这些东西不仅能治病、改基因,说不定还能帮我们制造更聪明的疫苗、开发新的抗病毒药物,甚至治疗癌症。

说到底,这些微生物自己搞的“战争”,居然反过来帮了我们一把。从最初的观察、到借用、再到创新改造,科学家就像是站在显微镜前,听了一场几十亿年的“免疫战史”,然后把其中最精彩的战术,用在了人类医学上。这是不是特别像“生物版的武林秘籍”?而我们今天能用上这些“绝世武功”,还真得谢谢这些从未停歇的细菌与病毒之战。

上图:地球生物基因组计划预计将影响的科学领域。我们知道,生物多样性基因组学研究具有复杂性和多维性。从宏观的生态系统到微观的DNA序列,各种生物样本和数据被收集、分析,并整合到强大的生物信息学平台中,这些平台利用先进的计算工具和算法,解析生物多样性的遗传基础,揭示物种间的进化关系,并探索生物适应环境的机制。通过这种综合性的研究方法,生物多样性基因组学为我们理解生命提供了前所未有的视角,为未来的生物科学奠定了基础。图源:Sanger Institute

“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编特别想提提的是,从生物多样性的角度来看,细菌与噬菌体之间持续不断的“战争”,正是塑造地球生命多样性的关键驱动力之一。这种微观层面的动态相互作用,通过噬菌体对细菌种群的捕食和调控,维持着细菌群落内部的复杂平衡,防止单一菌种的过度繁殖,从而促进了细菌遗传多样性的演化和维持。同时,细菌为了抵抗噬菌体的攻击,也在不断进化出新的防御机制,这种“军备竞赛”式的协同进化,极大地丰富了微生物世界的基因库和功能多样性,最终影响着宏观生态系统的结构和功能。因此,细菌与噬菌体的博弈,是理解地球生命多样性起源、演化和维持的重要窗口,也正悄然改变我们看待生命科学的方式。这些看不见的“小东西”,正在以另一种方式,改变我们的未来。

(注:本文是“海洋与湿地”(OceanWetlands)的科普系列文。本文仅代表资讯,供读者参考,不代表平台观点。)

编译 | 王芊佳

编辑 | YJ

排版 | 绿叶参考资料略