我们生活的地球,每一个角落几乎都受到了微塑料的侵扰。这些细小的塑料颗粒,直径往往小于5毫米,就像空气中的尘埃一样,无处不在。海洋,作为地球上最为广阔的生态系统,也无可避免地成为了微塑料的最终归宿。每年,都有数百万吨的塑料垃圾涌入海洋,而这些塑料在漫长的岁月中逐渐分解,形成了难以计数的微塑料。

你或许见过海洋表面漂浮的塑料垃圾带,那些触目惊心的画面,引发了人们对海洋塑料污染的关注。但是,科学家告诉我们,这些漂浮在海面的塑料仅仅是冰山一角,只占海洋塑料总量的不到1%。那么,剩下的99%的塑料都去了哪里呢?最新的科学研究揭示,它们中的绝大部分,特别是那些来自于我们衣物和纺织品的细小纤维,正在悄然沉入深海。

塑料污染对海洋生态造成广泛而深远的影响,大型塑料垃圾如废弃渔网(幽灵渔网)会对海洋生物造成直接的物理伤害,例如缠绕导致窒息、受伤甚至死亡,同时也会破坏海洋栖息地。而数量更为庞大的微塑料,则可以通过被海洋生物误食进入食物链,不仅可能对生物个体的健康造成损害,还可能将有毒物质传递到更高营养级的生物,最终甚至威胁到人类的健康,微塑料的广泛分布也使得整个海洋生态系统都面临着潜在的风险。上图:一只被废旧的塑料渔网困住了的海龟,命运不妙。©摄影:王敏幹(John MK Wong) | 绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

深海是一个我们人类知之甚少的神秘世界。那里光线昏暗、水压巨大,却孕育着独特的生命。长期以来,科学家们一直猜测,某种强大的力量正在将微塑料从陆地和浅海带往遥远的深海海底。其中,一种被称为“浊流”的现象引起了科学家的重点关注。

想象一下,在水下世界,也存在着类似于陆地上雪崩的自然现象。当大量的泥沙、碎石等物质在重力作用下,沿着海底斜坡快速滑动时,就形成了浊流。这种水下“雪崩”的力量非常惊人,它们能够以极快的速度移动,裹挟着沿途的物质,奔向更深的海域。

“浊流”是指在水下,由于悬浮的沉积物(比如泥沙、碎石等)浓度过高,导致水的密度大于周围清水,在重力作用下沿着海底斜坡快速流动的现象。这种密度流就像水下的“雪崩”,能够以相当高的速度移动,并裹挟着大量的沉积物以及其他物质,从较浅的区域向下输送到更深的海域。浊流是海洋地质学中一种重要的物质输送方式,对海底地形的塑造和深海沉积物的分布有着显著的影响。

那么,问题来了——这些势不可挡的“浊流”,是否也成为了微塑料进入深海的“高速通道”呢?

过去的研究大多基于对海底沉积物中微塑料的分析,间接推断浊流的作用。但是,一直缺乏直接的证据,没能够在真实的海洋环境中捕捉到浊流携带微塑料的过程。

“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到,最近,一个由多国科学家组成的团队,包括来自英国曼彻斯特大学、国家海洋学中心、利兹大学以及荷兰皇家海洋研究所的研究人员,通过一项开创性的研究,首次在真实海洋环境中直接观测、并证实了浊流正是将大量微塑料输送到深海的关键机制。他们的研究成果发表在了著名的《环境科学与技术》期刊上,为人类理解深海微塑料污染的来源、扩散提供了重要的科学依据。

图源:DOI: 10.1021/acs.est.4c12007

接下来,咱们来看看,他们是怎样开展这个研究的。

为了揭开浊流携带微塑料的秘密,科学家们选择了一个位于东北大西洋凯尔特海的特殊地点——惠塔德峡谷(Whittard Canyon)。

这项研究是在欧洲大陆架边缘的一个深海峡谷中进行的。上面是研究地点的地图。图片来源:曼彻斯特大学

这个峡谷非常独特,它的源头距离今天的海岸线大约300公里。这意味着,它并非直接与陆地的河流相连,而是通过大陆架上的洋流输送沉积物。惠塔德峡谷的地形复杂,拥有多个分支,最终汇入更深的海底盆地。这里也是浊流活动较为频繁的区域,为科学家们研究浊流的运动和携带物质提供了天然的实验室。

上图:大量微塑料分布于陆地分离的惠塔德峡谷海底。(A) 惠塔德峡谷的地理位置,可见其与最近海岸线之间被 300 公里的陆架隔开。(B) 惠塔德峡谷四个主要分支及其相邻的探险家峡谷和丹吉尔峡谷的概览。(C) 在惠塔德峡谷东部分支中布设的两个潜标(M1 和 M2)、沉降捕获器(ST)、七个柱状沉积物岩心采样点(C1–7)、箱式岩心采样点 65 以及推管岩心采样点的位置。图中同时展示了每个柱状沉积物岩心中微纤维和微塑料碎片的平均浓度及其相对百分比。(D) M1 潜标位置的声学多普勒流速剖面仪(ADCP)和沉降捕获器(ST)的示意图,该位置已在 (C) 中标出。(E) 全球不同海底峡谷中微塑料丰度的比较(详见表 S1);不同的颜色组突出了最大微塑料浓度的变化;误差棒表示平均值的标准误差。沉降捕获器是一个单独的样本,但其微塑料浓度最高。图源:DOI: 10.1021/acs.est.4c12007

该研究团队在惠塔德峡谷的不同深度布设了先进的监测设备,包括声学多普勒流速剖面仪(ADCP)。这些仪器就像海底的“雷达”,能够实时监测水流的速度和方向,以及水中悬浮颗粒的浓度。其中一个关键的监测点位于水深约1591米的地方,距离峡谷源头约26公里。

除了水下监测设备,科学家们还在这个监测点上方10米处安装了一个沉降捕获器。这个装置就像一个海底的“漏斗”,能够收集浊流经过时沉降下来的物质,包括泥沙和可能存在的微塑料。

上面几张照片生动地展现了科学家们是如何在惠塔德峡谷这个深海区域,直接获取海底的泥土和“水下雪崩”(浊流)中携带的物质的。(A) 你可以看到一个被称为 CTD 采水系统的复杂仪器,它就像一个多功能的深海探测器,也用于采集圆柱状的沉积物样本(这种样本被称为柱状岩心,具体位置可以参考文章中的图 1)。(B) 这张照片展示的是一个特殊的“漏斗”状装置,也就是沉降捕获器。它被固定在 M1 这个海底观测点(同样可以在图 1 中找到),专门用来收集浊流经过时沉降下来的各种颗粒物质。(C) 这张特写照片呈现的是柱状取样器的真面目,它是一个直径大约 6 厘米的管状设备,像一个“吸管”一样插入海底获取沉积物,通常悬挂在 CTD 系统下方约 7 米的位置。(D) 这里展示的是一个更大的“盒子”状取样器,被称为箱式取样器。科学家们用它采集更大体积的沉积物,并从中取出更小的圆柱状样本(直径约 10 厘米)用于各种详细的分析,比如测定沉积物的年代(铅-210 年代测定)、进行 X 射线扫描以及分析颗粒的大小。(E) 最后,这张图并排展示了箱式岩心 65 的两种“照片”:左边是它的线性扫描图像,你可以看到沉积物的纹理;右边是它的 X 射线照片,这能帮助科学家观察沉积物内部的结构(更详细的信息可以在图 S6 中找到)。照片显示,这里的沉积物主要是细腻的粉砂,颗粒大小分布比较均匀,并且能看到一些生物扰动的痕迹,同时,从底部 (B) 到顶部 (T),沉积物的颗粒大小呈现出逐渐变细的趋势。图源:DOI: 10.1021/acs.est.4c12007在为期一年多的时间里,监测设备忠实地记录着惠塔德峡谷的水下活动。终于,在2019年7月17日,科学家们捕捉到了一次明显的浊流事件。监测数据显示,当时的水流速度非常快,达到了每秒3米,而且持续了大约3个小时。更重要的是,这次浊流事件发生后,沉降捕获器中收集到了大量的沉积物。

科学家们对这些沉积物进行了细致的分析,结果让他们震惊:在这些看似普通的泥沙中,竟然发现了大量的微塑料纤维和碎片!这直接证明了浊流确实能够携带微塑料从较浅的大陆架区域输送到深海。

为了更全面地了解微塑料在惠塔德峡谷的分布情况,研究团队还利用一种特殊的取样设备——岩心取样器,从峡谷的不同位置和深度采集了海底沉积物样本。这些样本的采集深度从1417米到3270米不等。科学家们将这些沉积物样本带回实验室,仔细分离和鉴定其中的微塑料。

通过显微镜观察和傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)的分析,科学家们发现,海底沉积物中同样富含微塑料,其浓度甚至可以与全球其他已知的深海微塑料热点区域相媲美。其中,最常见的微塑料类型是纤维,占总数的77%,而且这些纤维大多是塑料材质,例如聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。其余的23%是半合成纤维,如人造丝和氯化橡胶。

值得注意的是,海底沉积物中的微塑料浓度在峡谷的主水道或其稍上方区域最为集中。而且,尽管惠塔德峡谷远离陆地,但其微塑料的浓度却高于全球其他一些与陆地河流直接相连的峡谷。考虑到全球存在着数千个像惠塔德峡谷这样与陆地河流没有直接联系的“盲谷”,这项发现暗示,着这些峡谷可能在全球微塑料的深海输送、储存中扮演着比我们之前料想的更为重要的角色。

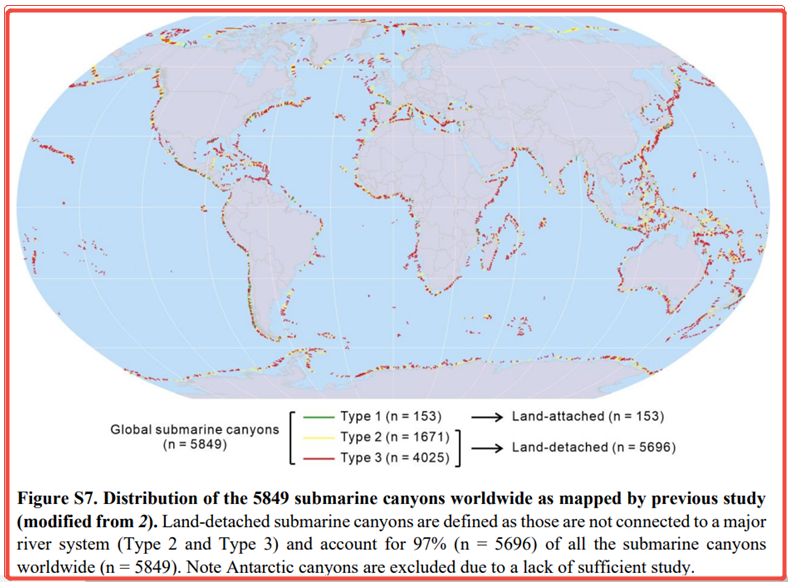

全球5849个海底峡谷的分布图。“陆地分离型海底峡谷”是那些与主要河流系统没有直接水下地形连接的峡谷,在全球所有海底峡谷(总数5849个)中占比高达97%(数量为5696个)。请注意,由于缺乏足够的研究,南极洲的海底峡谷未包含在此分布图中。图源:DOI: 10.1021/acs.est.4c12007

进一步的研究,还揭示了微塑料在海底沉积物中的分布规律。科学家们发现,大部分微塑料纤维集中在海底表面以下0~2厘米的深度,而且随着深度的增加,微塑料的浓度呈现下降的趋势。这可能与峡谷海底活跃的沉积过程有关。浊流的频繁活动可能会扰动海底沉积物,使得新近沉降的微塑料富集在表层。

上图:沉降捕获器中不同类型的微纤维和微塑料碎片在体视显微镜下的代表性照片。 注意背景沉积物主要由石英颗粒组成。黑色箭头指示微纤维;黄色箭头指示微塑料碎片;白色箭头指示底栖植物。比例尺为 1 毫米。(A) 展示了粉色和蓝色微纤维,以及粉色微塑料碎片。(B) 展示了蓝色和灰色微纤维,同时可见底栖植物和有机物。(C) 展示了蓝色、灰色和紫色微纤维。图源:DOI: 10.1021/acs.est.4c12007

此外,科学家们还分析了海底沉积物的颗粒大小,并将其与微塑料的浓度进行了比较。他们发现,微塑料的浓度与沉积物中细颗粒(小于63微米)的比例呈正相关,而与沉积物的中值粒径呈负相关。这可能意味着,较细的沉积物由于其较高的粘性和较低的孔隙度,更容易捕获和富集微塑料。

这项研究,首次直接证实了浊流是深海微塑料的重要输送机制,更重要的是,它揭示了深海微塑料污染的潜在危害。该研究的领导者之一,曼彻斯特大学的伊恩·凯恩博士指出:“这些浊流输送着维持深海生命至关重要的营养物质和氧气,令人震惊的是,同样的洋流也在携带这些微小的塑料颗粒。”

深海是地球上生物多样性最为丰富的区域之一,许多独特的生物栖息于此。这项研究表明,这些生物多样性热点区域现在也成为了微塑料污染的热点区域,这无疑对深海生态系统构成了严重的威胁。

这项研究的主要作者,曼彻斯特大学的Peng Chen博士进一步解释了微塑料的潜在危害:“微塑料本身可能对深海生物有毒,但它们更像是一个‘载体’,能够吸附和携带其他有害污染物,例如PFAS‘永久性化学品’和重金属。这使得微塑料成为一种环境‘多重压力源’,能够通过食物链影响整个生态系统。”

想象一下,深海中的微生物吞食了这些携带毒素的微塑料,然后被小鱼吃掉,小鱼又被大鱼吃掉,最终这些有害物质可能会通过食物链传递到更高层次的生物,甚至可能影响到人类。

这项研究还利用水动力学原理,分析了浊流对不同大小和密度的颗粒的输送能力。结果表明,在研究期间观测到的浊流产生的剪切应力足以悬浮包括矿物颗粒和微塑料在内的各种物质。由于微塑料的沉降速度远低于沙粒等矿物颗粒,浊流更有可能将微塑料输送到更远的距离和更深的水域,最终到达深海海底盆地。

国家海洋学中心的迈克·克莱尔博士强调了这项研究对于制定未来政策的重要性:“我们的研究表明,对海底水流的详细研究能够帮助我们理解深海中微塑料的传输路径,并找到那些‘丢失的’微塑料。研究结果突显了制定政策干预措施的必要性,以限制未来塑料流入自然环境,并最大限度地减少对海洋生态系统的影响。”

这项研究的意义深远,它不仅揭示了深海微塑料污染的一个重要来源和输送机制,也提醒我们,即使是远离陆地的深海,也无法幸免于人类活动产生的污染。我们对于深海生态系统的了解还非常有限,微塑料的入侵可能会对那里脆弱的生命带来难以预估的后果。

上面这项关于深海微塑料输送的最新研究,通过直接证据揭示了浊流作为一种重要的自然机制,能够将大量微塑料从近海区域快速有效地输送到遥远的深海,这进一步强调了塑料污染的广泛性和深远影响,甚至连远离人类活动的深海生态系统也难逃其害。“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编认为,这一发现为“塑料污染条约谈判”提供了强有力的科学依据,凸显了制定全球性、系统性措施以减少塑料生产和排放的紧迫性,并强调了关注塑料全生命周期和控制陆源塑料污染的重要性,因为即使是间接进入海洋的塑料,最终也会通过自然过程扩散到最偏远的区域,对全球海洋生态系统构成长期威胁。上图是韩国“塑料条约”政府间谈判委员会第五届会议INC-5会场剪影。摄影:张效唯(绿会INC-5代表团)©绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

目前,该研究团队正将目光投向更深入的领域,他们希望进一步了解微塑料对海洋生物的具体影响,例如对海龟和深海动物的影响。这项最新的研究成果,无疑为我们敲响了警钟,提醒我们海洋塑料污染的严峻性,以及采取紧急行动减少塑料排放的必要性。

资讯源 | Environmental Science & Technology Article ASAP (2025)

文 | 王海诗(Amphitrite Wong)

编辑 | Linda Wong

排版 | 绿叶

参考资料略