1984年4月8日,我国发射第一颗静止轨道通信卫星

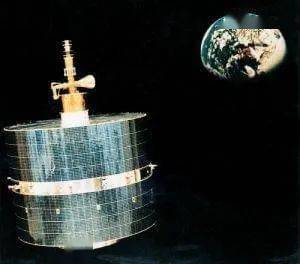

1984年4月8日,中国在西昌卫星发射中心利用长征三号运载火箭,成功将首颗地球静止轨道试验通信卫星“东方红二号”(国际登记名称为“STW-1”)送入预定轨道。

该卫星承担了中国电话、电报、电视和广播传输的首次试验任务。4月17日,“东方红二号”顺利实现了通信与电视传输功能。此次成功发射,标志着中国不仅成为全球第五个能够独立研发并发射静止轨道卫星的国家,还成为第三个掌握先进低温火箭技术的国家。

中国迫切需要自己的通信卫星

早在1945年,英国物理学家克拉克便提出了利用地球同步轨道上的三颗卫星实现全球通信的设想。1958年12月18日,人类首颗试验通信卫星“斯科尔”号升空,尽管其仅工作了13天,却标志着通讯卫星时代的开启。随着通讯事业的蓬勃发展,中国于1970年4月24日成功发射“东方红一号”卫星,成为第五个进入太空的国家,也标志着中国航天事业的崭新篇章。

然而,中国航天人并未止步,他们立志发射自己的通信卫星,即“东方红二号”系列。在20世纪80年代初,中国仍依赖租用国外通信卫星进行广播与通信。1981年,中国女排在日本世界锦标赛上的激烈比赛因租用国际通信卫星的时间限制而被迫中断转播,这令渴望了解比赛结果的观众深感遗憾。

伴随首颗人造地球卫星的成功发射,我国通信领域迫切呼唤自建卫星通信系统,以强化国民经济支撑与国家安全保障,特别是在广播、电视、数据传输等方面。

静谧高空中的“信息使者”

卫星通信的显著优势在于其广泛的覆盖范围,犹如高悬天际的瞭望塔,视野无垠。特别是地球静止轨道卫星,矗立于36000公里高的赤道上空,单颗即可辐射近40%的地球表面,展现出非凡的覆盖能力。

1970年,中国空间技术研究院召开会议,研究“东方红二号”通信卫星的总体方案,专家们一致认为,应该吸取国外的经验,直接研制地球静止轨道卫星。

面对技术尖端、经验匮乏、资料稀缺、外援缺失的重重挑战,我国航天科研工作者迎难而上,不懈探索,终于在1984年4月8日,将“东方红二号”通信卫星送入太空,并于5月15日顺利完成在轨测试,正式投入使用。

我国通过“东方红二号”卫星,成功向新疆、西藏、云南等地区传送电视节目,使得众多偏远地区首次能够实时收看中央电视台的直播内容。

通讯卫星技术“三级跳”

自1970年起,历经近16年的艰辛研发,我国共成功研制并发射了3颗“东方红二号”卫星。1984年发射的该系列卫星,由中国空间技术研究院精心打造,设计寿命5年,成为20世纪末我国远距离电视传输的主力军。

“东方红二号”卫星集成了结构、电源、控制、遥测、遥控、跟踪、温控、天线、远地点发动机等多个保障分系统,以及专门的通信分系统。其中,通信分系统配备了机械旋转喇叭天线和两个通信转发器,利用C波段进行电话、电视、广播等多种通信试验,成功将中国推入了自行发射同步卫星的国家行列。

得益于航天技术人员在“东方红二号”设计与制造过程中的严谨态度与精湛技艺,该卫星在轨工作时长远超设计预期。1986年2月1日,我国再次成功发射了第二代“东方红二号”卫星,这颗实用通信广播卫星有效满足了新疆、西藏等偏远地区以及海防、边防的通信需求,并支持2个电视频道的转播及1000路卫星电话的通信服务。

参考来源:中国军网、中国政府网、国家航天局