沉浸式媒体作为融合虚拟现实、数字孪生与多模态感知的新兴领域,通过构建多维感知通道实现物理空间与数字世界的深度融合。本文系统梳理了沉浸式媒体显示领域的技术体系,重点分析头戴式、自由立体、体显示、全息及光场显示五类技术的显示原理。

1、沉浸式媒体发展背景

随着数字技术从单一感知向多模态融合演进,沉浸式媒体已突破传统娱乐场景边界,向垂直行业全链条渗透,成为驱动数字经济与实体经济深度融合的关键技术引擎。

在应用生态层面,其典型场景呈现多元化特征:教育智能化领域(如虚拟仿真实验室)、精准医疗(如三维影像辅助诊断与手术预演)、军事仿真(如多模态战场态势推演系统)及智慧城市(如交通数字孪生平台)等垂直领域均已实现技术落地,标志着沉浸式正在重构行业基础架构。

技术演进层面,全球学界与产业界聚焦三大核心方向:多模态感知融合算法、虚实空间动态映射引擎与自适应视点渲染技术,其迭代速度直接决定了沉浸式媒体的场景渗透深度。

政策导向层面,我国战略布局呈现显著升级轨迹——从“十三五”期间对虚拟现实技术的初步规划,到“十四五”《数字经济发展规划》将其明确列为数字经济重点产业之一,通过持续的政策引导与资源投入,政策体系已形成“技术攻关-标准建设-产业孵化”的全周期支持架构。

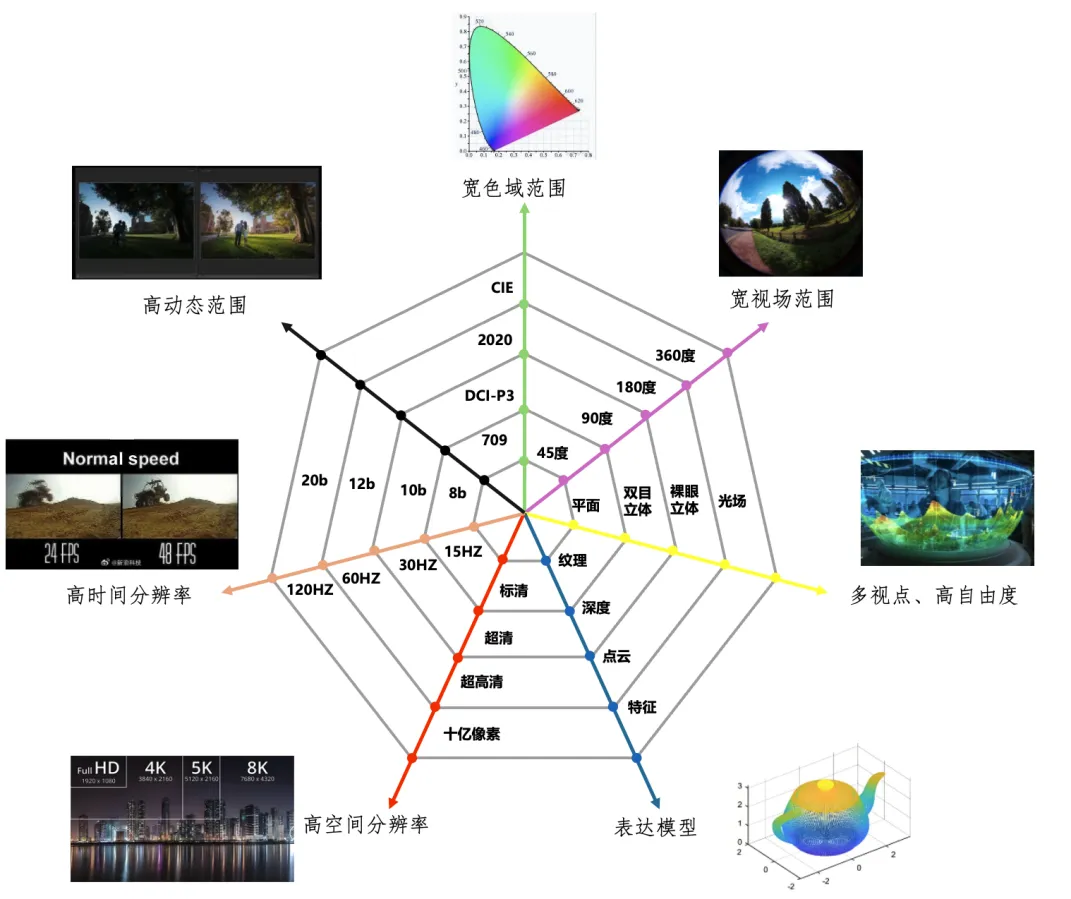

技术标准化作为产业规模化发展的底层支撑,根据MPEG面向沉浸式视觉体验的标准化的相关资料,沉浸式视觉媒体在物理属性上需要达到:宽视场、宽色域、高动态范围、高时间分辨率、高空间分辨率、多视点多自由度。

图1 沉浸式媒体多维度属性

2、沉浸式媒体显示原理

沉浸式媒体显示技术作为数字内容与物理空间深度融合的核心载体,其技术路径的多样性与产业化成熟度差异深刻影响着用户体验与行业应用边界。目前,主要的显示方式主要分为五种:头戴式显示、自由立体显示、体显示、全息显示及光场显示。

①头戴式显示

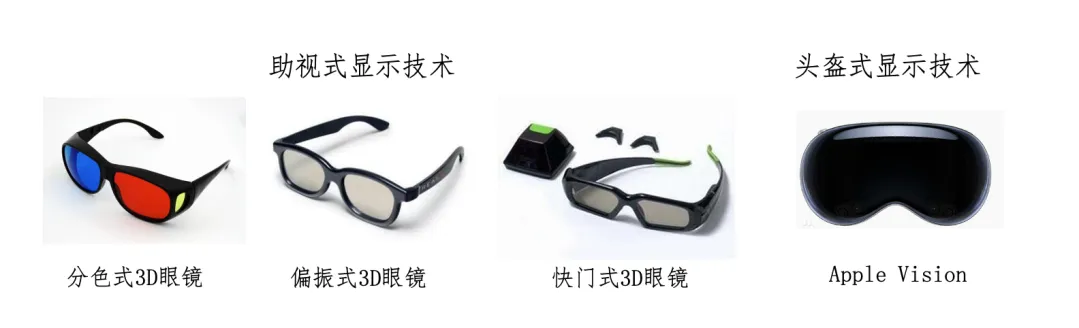

头戴式显示技术依赖于特定类型的显示设备来实现具有深度感的视觉效果。目前主流的有两种方法,分别是助视式显示技术和头盔式显示技术。助视式显示技术需要借助特殊的3D眼镜使观众能看到三维显示效果;头盔式显示技术,如增强现实(AR)和虚拟现实(VR),通过集成显示设备于将左右视差图呈现在观众的视网膜上,提供沉浸式的三维视觉体验。

图2 头戴式显示设备

②自由立体显示

头戴式显示可以提供具有深度的3D画面,但是由于观众必须借助显示设备进行观看,因此严重降低了观众在观看沉浸式媒体时的舒适度。

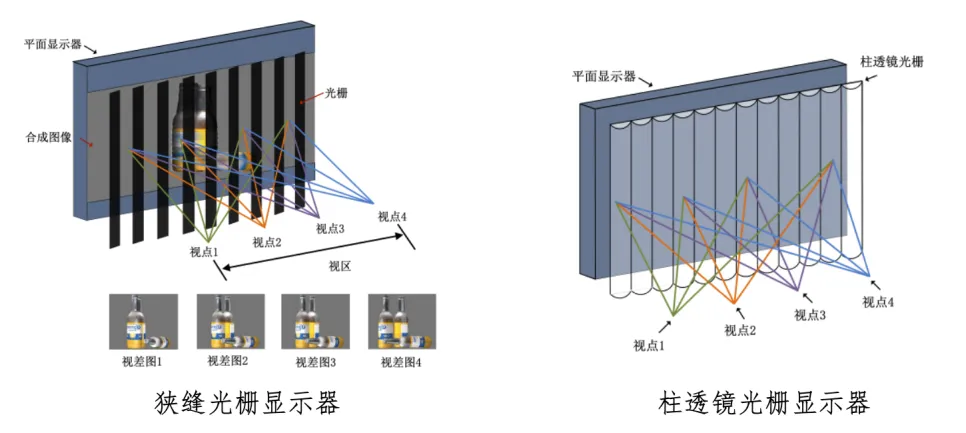

近年来,自由立体显示技术在硬件的不断发展下已经成为目前产业化程度最高的显示技术。自由立体显示技术目前主要可以分为狭缝光栅显示、柱透镜光栅显示这两类:狭缝光栅显示技术利用透光条和遮光条交替排列的方式,将不同角度的图像加载到显示面板上,并通过耦合技术形成合成图像,从而实现立体显示效果;柱透镜光栅显示技术是由显示面板和柱透镜光栅两部分组成,其中光栅的一面是平面,另一面则是周期性排列的柱面透镜。与狭缝光栅不同的是,柱透镜光栅技术利用柱面透镜的光学特性实现对光线的折射,从而将不同视差图折射到不同方向,并分别提供给观察者的左眼和右眼,最终在观众的大脑中融合成具有纵深感的立体图像。

图3 自由立体显示设备

③体显示

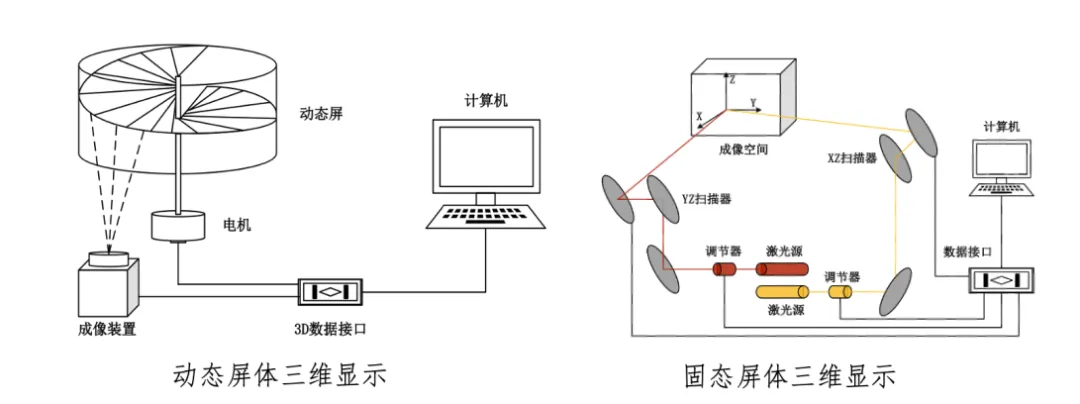

不同于头戴式显示和自由立体显示,体显示利用人眼的暂留效应实现三维显示效果。体显示包括动态体显示和固态体显示两种形式。动态体显示依靠旋转二维显示屏,在空间中时分复用构建体像素;固态体显示通过光源激发发光介质,使介质中发生能级跃迁发射可见荧光,配合光源的高速扫描寻址构建体像素实现三维显示。

图4 体显示设备

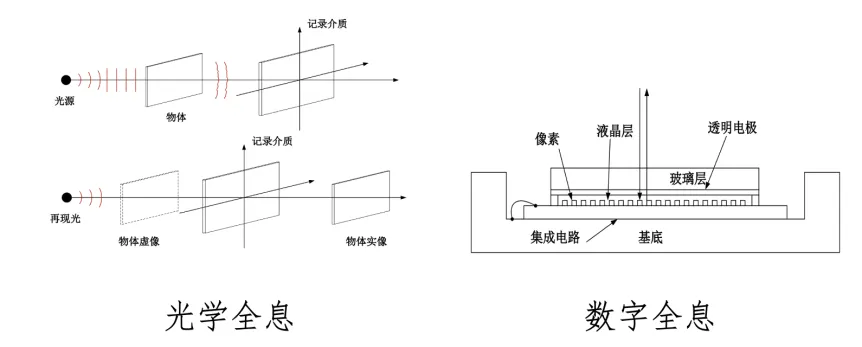

④全息显示

全息显示技术通过将物光波的干涉图案记录在感光介质上,再利用衍射原理重建物体的三维形态和颜色信息。但是目前全息技术受限于感光介质材料,尚未得到广泛应用。

图5 全息显示设备

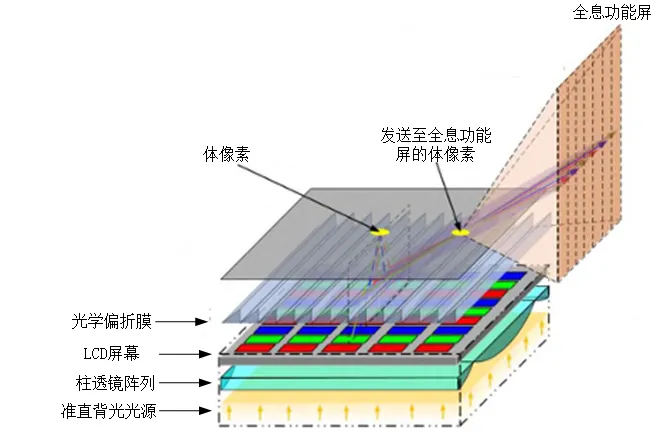

⑤光场显示技术

光场显示相较于体显示和全息显示,可以实现更大视角,真彩色的动态三维显示效果。光场显示通过在空间中构建体像素,并以此来模拟真实三维物体上的发光物点。体像素发出的不同方向的光线携带有不同的视点信息,所有的体像素共同在空间中重构出物体的原始光场分布,所再现的 3D 图像具有完整的深度信息。

图6 光场显示设备

3、行业现状

截止到2024年年底,沉浸式媒体显示技术的发展受益于多个研究领域的前沿创新,这些研究主要集中在增加观看视角、减少视觉串扰、提高分辨率、以及实现2D/3D内容的切换。国际上,Meta、微软、索尼等公司在此领域取得了重要进展;国内则有PICO、大鹏等公司积极开展相关研发工作。同时,全球众多高校如麻省理工学院、牛津大学、北京邮电大学、清华大学、浙江大学、北京航空航天大学、四川大学、西安电子科技大学、吉林大学等也在沉浸式媒体显示技术上进行了深入的研究。

4、未来展望

沉浸式媒体显示技术将深度重构人机交互范式,通过与人工智能、物联网的深度融合,持续突破虚实边界,成为数字经济时代的核心数字底座。其发展将推动文娱、教育、医疗等产业变革,催生全息通信、元宇宙社交等新业态;加速构建覆盖终端硬件、内容生态、传输标准的全链条产业体系,最终实现“数字世界可感化”的终极愿景,引领人类步入“感知即交互”的新纪元。

【参考资料】

【1】桑新柱,于迅博,陈铎,等.三维光显示技术研究进展[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2017, 54(5): 50006--1.

【2】于迅博. 3D显示原理 [M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2022.

【3】康家欣,王文雯,彭玉颜,等.光场显示技术的研究现状与发展趋势[J].Optoelectronic Technology,2023,43(2):116-128.

作者:宋思原

单位:中国移动研究院