作者:嵇刊

40年前的今天,1985年3月15日, 全球首个“.com”因特网域名正式面世。彼时,个人计算机领域的主导操作系统仍为MS-DOS 3.0版本。1985年的3月,域名系统刚刚诞生一年,一家位于美国马萨诸塞州的计算机制造商 Symbolics 以自己公司的名字注册了“Symbolics.com”的域名,无意间拉开了我们所熟知的“.com”互联网时代的序幕。

“.com”时代正式开启

“.com”域名是当前国际上最为广泛使用的通用域名格式。这一格式的起源可追溯至30多年前,当时英国科学家蒂姆•伯纳斯•李提出了万维网的概念。然而,在万维网初现雏形之时,普通人尚无法自建网站或轻松浏览众多网页。

1985年3月15日,美国马萨诸塞州的一家电脑公司——Symbolics,注册了全球首个“.com”域名。尽管这一创新之举标志着互联网域名系统的诞生,但当时人们对这一新生事物持保守态度。据统计,1985年全年仅有5家公司注册了“.com”域名,直至1987年底,全球“.com”域名数量才勉强达到100个。

遗憾的是,作为互联网首个域名的注册者,Symbolics公司并未能借此东风腾飞。随着英特尔、IBM等科技巨头加速PC设备的迭代升级,Symbolics未能跟上步伐,逐渐走向没落。自20世纪80年代末起,该公司开始衰落,并最终走向破产边缘。尽管Symbolics公司名义上仍存在,但已形同虚设。

2009年,域名投资公司XF.com(现更名为Napkin.com)收购了Symbolics.com域名。Napkin公司随后将Symbolics.com打造成为一个专门记录互联网发展史的网站,采用极简复古风格设计。访客通过滑动页面下方的时间滑块,即可浏览各个时间节点上的互联网大事件,从ARPANET网(互联网前身)的诞生,到电子邮件、表情符号及GIF图的问世,这些历史瞬间就能唤起老网民的回忆。

尽管Symbolics.com如今已成为域名界和互联网行业缅怀的历史,但它却开创了一个伟大的时代,为互联网的蓬勃发展奠定了基石。

域名系统从何而来

每台接入网络的计算机主机均配备有一个独一无二的标识符——固定IP地址,这一地址确保了在网络这一浩瀚的数字海洋中,成千上万的用户与计算机能够相互区分。互联网在辨识所有接入的网络与主机时,遵循一种标准化且全球唯一的地址体系,意味着每台与网络相连的计算机及服务器都被赋予了一个专有的地址标签。

为确保网络中各计算机IP地址的唯一性,用户需向专门机构提交注册申请。该机构会依据申请单位的网络规模及其未来发展规划分配相应的IP地址。IP地址采用二进制形式表达,每个地址长度为32位,由四个介于0至255之间的数字构成,数字间以点号分隔,例如“166.111.1.11”即为一个典型的IP地址示例。

由于IP地址作为纯数字标识,并不符合人们的日常记忆与书写习惯,为了提升用户体验,业界在IP地址的基础上创新性地引入了符号化地址方案——域名系统。每一个域名都与一个特定的IP地址一一对应。域名由人们熟知的符号元素构成,包括字母、数字、特殊字符乃至文字(如汉字),这些元素遵循特定规则组合而成,极大地简化了网络资源访问的复杂度。这一将数字型IP地址转化为字符型地址的机制,便是我们所说的域名系统,它让网络世界的导航变得更加直观与便捷。

中国第一台网络服务器

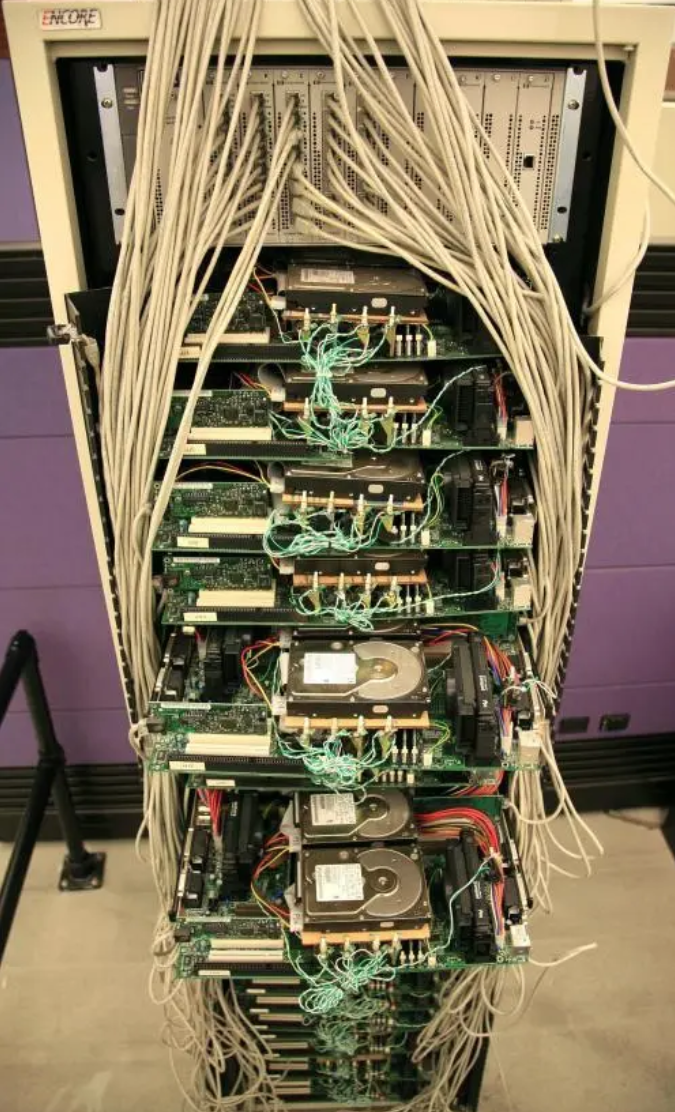

2021年8月25日,国家博物馆接收了中国科学院高能物理研究所捐赠的一台具有重要历史意义的设备——中国首台WWW服务器。该服务器由高能物理所互联网项目负责人许榕生研究员保管超过20年,见证了我国互联网发展的里程碑。

回溯至1994年4月,中国科学院高能物理研究所的代表出席了首届国际WWW技术大会。在此期间,高能物理所网络组的技术人员成功建立了我国首个WWW网站,域名为www.ihep.ac.cn,标志着中国首个网页服务器的诞生,极大地推动了我国互联网的发展进程。

据相关技术人员回忆,当时的中国首台WWW服务器是基于一台486 PC机,运行Linux操作系统以实现HTTP服务。尽管WWW服务器通常需要在UNIX系统上构建,但高能物理所的技术团队凭借在UNIX平台上的丰富经验,以及已开通的互联网通道,迅速掌握了Linux系统的应用,并成功解决了相关技术难题。

许榕生研究员及其团队不仅通过该网站向世界展示了中国高能物理研究的最新成果,还开设了“Tour in China”栏目,旨在向外国友人介绍当代中国的风貌,意外地获得了国外用户的广泛关注与热烈反响。

许榕生及其团队再接再厉,于1994年5月15日创建了我国首个综合信息类网站《中国之窗》,并在CNNIC注册了域名china-window.com.cn,这一创新之举进一步丰富了我国互联网的内容,提升了国际影响力。在中国实现互联网全面接入仅一个月后,相关机构于1995年5月迅速在美国推出了镜像网站(china-window.com),有效缓解了国内电信网络出口带宽有限的问题,显著提升了国外用户访问国内网站的速度。

参考来源:新华社、中科院之声、科普中国