蜉蝣(学名:Ephemeroptera)是蜉蝣目昆虫的统称。截止2024年,《全球生物物种名录(COL)》收录的蜉蝣种类包括42科442属3341种,28截止2002年,中国记录共有17科60属220种。29蜉蝣卵小,颜色多样,表面有花纹和附着物。稚虫体长3~28毫米,分为扁平型和鱼型,头部有突起和体毛,复眼发达,有咀嚼式口器,胸部有三对足,腹部10节,末端有三根尾丝。43031稚虫蜕皮后成为亚成虫,体色暗淡,翅膀不透明且呈烟熏色。432成虫触角刚毛状,口器退化,雄虫第9节腹板后端有亚生殖板,雌虫第七腹节有输卵管口,雄性生殖器形状多变,是分类的重要特征。42933

蜉蝣除南极、北极高纬度地区和部分海洋岛屿外,分布于全球各地,6栖息于多种生态环境。3稚虫滤食水中藻类和颗粒物,或捕食无脊椎动物。7亚成虫和成虫不再取食。4稚虫生活方式多样,有的附生水草,有的在水底爬行或挖掘通道,有的栖息在急流下的石块下。成虫有趋光性,主要靠灯光引诱捕捉。89

截止2024年,根据《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》,蜉蝣有5种被列入,其中2种为灭绝(EX),1种为濒危(EN)。12

动物学史

化石证据

蜉蝣是地球上最古老的带翅昆虫之一,4其身体印记化石可追溯至约3亿年前。大量蜉蝣化石分布于全球,尤以俄罗斯、法国、巴西和中国为著。21中国是蜉蝣化石最为丰富的地区之一,在南京地质古生物研究所与广西地质调查院的合作中,发现了大量蜉蝣化石,某些层位中个体数量多达381只。这些古老的化石提供了研究蜉蝣起源、进化、行为,以及当时生态环境的重要材料,对学术研究有重要意义。20研究蜉蝣化石成为科学家们的关注焦点之一。早在19世纪初至20世纪50年代,就有学者对蜉蝣化石进行描述和分类。中国的生物学家秉志教授在这一领域尤为突出,发表了大量关于蜉蝣的新属和新种。到目前为止,已发现约40科、124属、218种不同类型的蜉蝣化石,为昆虫进化、古地理、古气候和地球演变的研究提供了宝贵的参考资料。421

下级分类

截止到2024年,根据《全球生物物种名录(COL)》收录的分类标准中,世界上共分有42科442属3341种,截止2002年,中国共有17科60属220种。29

蜉蝣主要科属及代表种:

总科 | 科 | 属 | 代表种 |

扁蜉总科(Heptagenioidea) | 扁蜉蝣科(Hepatgeniidae) | 扁蜉属(Heptagenia) | 中国扁蜉(H. chineseis) |

赞蜉属(Paegniodes) | 福建赞蜉(P. cupulatus) | ||

亚非蜉属(Afronurus) | 三港亚非蜉(A. sangangensis) | ||

似动蜉属(Cinygmina) | 湖南似动蜉(C. hunanensis) | ||

等蜉科(Isonychiidae) | 等蜉属(Isonychia) | 江西等蜉(I. kiangsiensis) | |

四节蜉蝣总科(Baetoidea) | 四节蜉科(Baetidae) | 四节蜉属(Baetis) | 逸仙四节蜉蝣(B. yixiani) |

二翅蜉属(Cloenon) | 中华二翅蜉(C. sinensis) | ||

假二翅属(Pseudocloeaon) | P. kraepelini | ||

短丝蜉蝣科(Siphlonuridae) | 脉翅蜉属(Chirotonetes) | 日本脉翅蜉(C. japonicus) | |

短丝蜉属(Siphluriscus) | 中国短丝蜉(S. Chineseis) | ||

小蜉总科(Ephemerelloidea) | 小蜉科(Ephemerellidae) | 小蜉蝣属(Ephemerellla) | 安图小蜉(E. antuensia) |

越南蜉属(Vietnamella) | 大别山越南蜉(V. dabieshanensis) | ||

细蜉总科(Caenoidea) | 细蜉科(Caenidae) | 细蜉蝣属(Caenis) | 点刻细蜉(C. asperasp) |

细裳蜉总科(Leptophlebioidea) | 细裳蜉蝣科(Leptophlebiidae) | 宽基蜉属(Choroterpes) | 安徽宽基蜉(C. anhuiensis) |

柔裳蜉属(Habrophlebiodes) | 紫金柔裳蜉(H. zijinensis) | ||

细裳蜉属(Leptophlebia) | 长细囊蜉(L. elongatula) | ||

蜉蝣总科(Ephemeroidea) | 多脉蜉科(Polymitarcyidae) | 埃蜉属(Ephoron) | 海南埃蜉(E. hainanensis) |

形态特征

卵

蜉蝣的卵十分微小,长约150~200微米,宽约0.1~0.2微米,颜色多为白色、绿色、灰绿色或淡褐色,表面带有花纹。一端通常有帽状附着物。4

稚虫

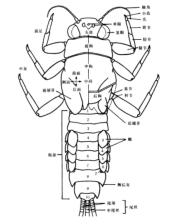

蜉蝣稚虫的体长一般在3~28毫米之间,4分为扁平型和鱼型两种。扁平型稚虫的身体扁平,胸足宽扁,尾丝上的毛分散或环生,以扁蜉科为代表。鱼型稚虫则具有流线型的身体,足细长,尾丝密生细毛,以短丝蜉科和等蜉科为代表。30稚虫头部有突起和体毛,复眼发达,有三个单眼,触角呈丝状。口器为咀嚼式,包括上唇、上颚、下颚、舌及下唇,唇须由2到3节组成。胸部有三节,每节各有一对足,爪子上常有细齿,黑色翅芽附着在中、后胸上。足的形状因刺的排列和瘤或刚毛的形状而不同,一些属的足具有特殊功能用于过滤食物和保护鳃。4蜉蝣总科稚虫足的腿节和胫节非常粗大,胫节的前侧角突出,爪较小,扁蜉科稚虫足的腿节宽扁,具细毛30。腹部通常有10节,背板后侧角的形状可用于区分不同属的蜉蝣。4前半部分的腹节上有成对的气管鳃,用于呼吸。末端一般长有三根尾丝。31

亚成虫

蜉蝣稚虫蜕皮后变为亚成虫,亚成虫体色暗淡,翅膀呈烟熏色且不透明,后缘缘毛明显,行动迟缓。4亚成虫与成虫相似,但翅面及身体表面密生细毛,雄成虫的大部分附肢尚未完全发育。32

成虫

成虫的触角为刚毛状,口器退化,复眼较大,单眼三枚,其中雄成虫的复眼分为上下两部分,上部锥形,下部球形。成虫的胸部发达,前足明显长于中后足。不同种类的后足跗节数量有所不同,扁蜉科后足跗节多为5节,四节蜉科后足跗节为3节其他种类多为4节。29通常有两对翅,翅膜质透明,前翅大呈三角形,后翅小呈圆形,有些种类的后翅消失。成虫的腹部通常有10节,第10腹节背板后端长有两根细长尾丝,有些种类还有中尾丝。雄虫第9节腹板后端有亚生殖板,雌虫在第七腹节后端有输卵管口。4雄性生殖器位于第9节腹部,形状多变,是蜉蝣分类的重要特征。33

栖息环境

蜉蝣广泛分布于各种生态环境中,从高山到平原,从沼泽到草地,均可见其踪影。稚虫几乎存在于所有淡水环境中,尤其是在溪流中,不论是急流还是缓流的小溪。35成虫通常在白天栖息于溪流、湖泊或江河边的杂草和树丛等避光处。4此外,不同科的蜉蝣具有特定的栖息地偏好。例如,四节蜉科(Baetidae)倾向于生活在温暖的水域中;扁蜉科(Heptageniidae)偏好藏身于石头下的湍急水流中;而较大的蜉蝣科(Ephemeridae)则会在沙质的湖泊或河床中挖掘洞穴。5

分布范围

蜉蝣的分布范围非常广泛,除了南极洲、北极高纬度地区和一些海洋岛屿外,几乎遍布全球。6

生活习性

觅食行为

蜉蝣栖身水中,主要滤食藻类及颗粒物;7稚虫则食腐屑、小型藻类、原生动物和腐烂水草,少部分种类为肉食性。8亚成虫和成虫的口器退化,不再取食。4

生活方式

蜉蝣稚虫的生活方式各不相同。有些附生在水草上,有些在水底淤泥上爬行生活,还有些在底泥中挖掘通道。一些种类的稚虫身体扁平,栖息在清澈急流中的石块下。8蜉蝣成虫具有趋光性,采集成虫期的蜉蝣主要依靠灯诱。9

生长繁殖

生长特性

蜉蝣生命周期包括卵、稚虫、亚成虫和成虫四个阶段。3卵期卵期的长短,常与种类和温度有关。短的几天,长的可达几个月,一般在1-2周内即孵化;稚虫期经历15~25次蜕皮,一般为几个月到一年以上。亚成虫在24小时内蜕变为成虫。2

繁殖方式

蜉蝣繁殖方式多样,包括卵生、卵胎生和孤雌生殖。雌虫可产500到4000个卵,产卵方式各异(如分次产卵、一次产卵、直接产于水中石块下)。部分种类采用卵胎生或孤雌生殖。4

交配行为

蜉蝣成虫飞行中交配,称为“飞婚”,交配发生在无风、适光和温度适中的环境中,成虫成群回旋飞翔。4雄虫抱住雌虫前胸。11完成交配后立即死亡。35

保护现状

保护级别

截至2024年,《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》显示,有5种蜉蝣被列入其中:Pentagenia robusta和Acanthametropus pecatonica在1996年被评为灭绝(EX);Tasmanophlebi lacuscoerulei于2014年被评为濒危(EN);长尾蜉蝣(Palingenia longicauda)在2022年被评为无危(LC);Caenis tuba于2023年被评为数据不足(DD)。

种群现状

《美国国家科学院院刊》的研究表明,从2015年到2019年,Hexagenia属蜉蝣在美国伊利湖西部的数量减少了84%,在密西西比河流域北部从2012年到2019年间下降了52%。13在东北亚,有18科48属237种蜉蝣,其中俄罗斯远东地区的种类最多,而朝鲜半岛和中国东北的蜉蝣区系相似度分别为83%和64%。相比之下,日本群岛的蜉蝣区系较为独特。14

主要威胁

全球蜉蝣目昆虫正面临多重生存威胁。首先,水域污染的问题极为严重,重金属与农药残留严重影响蜉蝣的生存和数量。15其次,外来物种的入侵对蜉蝣构成重大威胁,欧洲已有750种外来淡水物种影响了蜉蝣的生存。16此外,栖息地的丧失和退化也是重要威胁,主要由于人工堤坝的建造、人类基础设施的建设和河道的改迁。17最后,气候变化也是关键因素,由于蜉蝣具有较短生命周期和良好的移动性,它们很可能是首批受全球气温上升影响的群体之一。6

保护措施

欧洲的《水框架指令》和美国的《清洁水法》(CWA)等立法旨在通过保护水资源,从而保护包括蜉蝣在内的水生物种。6

标本采集

稚虫采集

蜉蝣稚虫的采集主要使用捕捉网,根据不同环境选择合适的网类型。多采用手网进行,两人合作或单人操作均可。一人在网前搅动水底沉积物,翻动石头等水下物体,使蜉蝣稚虫随水流进入网内。捕获的稚虫直接放入95%或更高浓度的乙醇中保存。9

亚成虫和成虫

亚成虫和成虫的采集方法包括灯光诱捕法、网扫法及室内饲养法。灯光诱捕法是在晚上使用高压汞灯或黑光灯引诱蜉蝣,采集后直接放入乙醇中保存。网扫法则是在白天用扫网在灌木或草丛中捕捉蜉蝣,并用镊子将其放入乙醇中。而室内饲养法是将成熟稚虫带回室内,用原生环境中的水和碎石等物质进行模拟,并进行培育以获得亚成虫和成虫。9

主要价值

水质检测

水环境的物理化学和生物变化影响水生生物的发育和生存。蜉蝣对水中化学物质敏感,常用于检测水污染状况。18研究人员将蜉蝣、石蝇和石蛾称为水质评估的“三巨头”。19

科学研究

蜉蝣是古老的有翅昆虫,对其化石的研究有助于了解昆虫的起源、进化及古生态环境,并为研究其他昆虫及其翅的起源提供参考。920对蜉蝣的研究对了解不同地质时期的古地理、古气候、地球演变及生物进化也具有重要意义。21

相关文化

诗词

蜉蝣成虫寿命短,在中国古诗词中象征生命的短暂。如《诗经·曹风·蜉蝣》:“蜉蝣之羽,衣裳楚楚。”434苏轼在《赤壁赋》中也写道:“寄蜉蝣于天地之间,渺沧海之一粟”。22

艺术

在17世纪荷兰黄金时代,奥格特·克鲁提乌斯在1634年的著作《论蜉蝣》中描绘了蜉蝣。马尔滕·德·沃斯在1587年画作中也出现了蜉蝣。23241495年,阿尔布雷希特·杜勒创作的铜版画《圣家与蜉蝣》中描绘了蜉蝣。评论家拉里·银和帕梅拉·H·史密斯认为,这幅图像体现了天地之间的联系。26