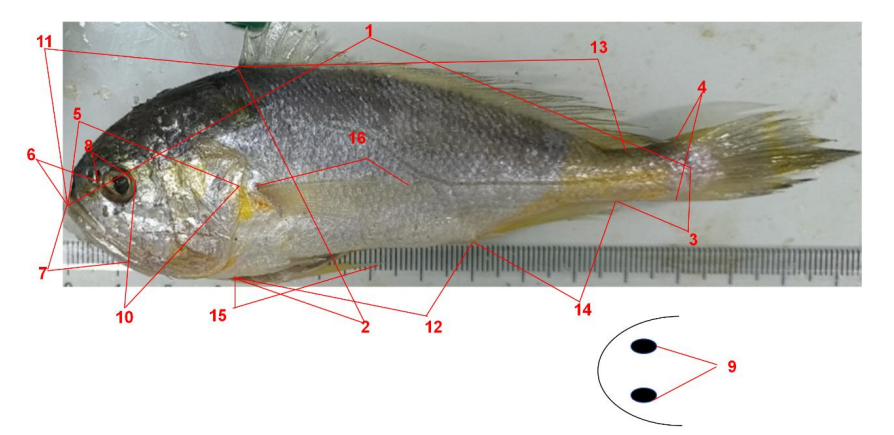

棘头梅童鱼隶属于鲈形目石首鱼科梅童鱼属,其外形极具辨识度。它的身体较为短小,侧扁,整体呈长椭圆形。最为显著的特征在于头部,头大而圆钝,且具棘棱,这也是它被称为“棘头”梅童鱼的原因。这些棘棱不仅是其独特的外观标志,在一定程度上可能还具有自我保护的功能。

棘头梅童鱼的眼睛大而明亮,仿佛两颗晶莹的宝石镶嵌在头部两侧,赋予它敏锐的视觉,有助于在光线多变的海洋环境中觅食和躲避天敌。它的口裂宽大,上颌骨伸达眼下方,这一结构特点使其能够捕捉相对较大的猎物。

其鳞片细小,呈栉鳞状,紧密地覆盖在身体表面,犹如一层精致的铠甲。体色也十分独特,背部呈灰黄色,腹部则为金黄色,在阳光的照耀下闪烁着迷人的光泽。背鳍连续,起点在胸鳍基部上方,鳍棘尖锐;尾鳍楔形,上下叶等长,这种鳍的形态为它在水中提供了良好的机动性和稳定性,使其能够灵活地穿梭于珊瑚礁、岩礁等复杂的海洋环境中。

棘头梅童鱼在海洋生态系统中占据着重要的位置,广泛分布于西北太平洋海域。在中国,从渤海到南海的广阔沿海区域都能发现它们的踪迹,是中国近海常见的经济鱼类之一。

在海洋食物链中,棘头梅童鱼处于中级消费者的位置。它以浮游动物、小型甲壳类动物和小型鱼类为食,同时又是大型掠食性鱼类、海洋哺乳动物等的猎物。这种承上启下的地位,使得它在海洋生态系统的能量流动和物质循环中发挥着关键作用。它的存在维持了海洋生物群落的平衡,对整个生态系统的稳定运行至关重要。

棘头梅童鱼拥有丰富的遗传多样性,这是其在长期进化过程中适应不同海洋环境的结果。不同地理种群的棘头梅童鱼在基因水平上存在一定差异,这些差异反映了它们在各自生存环境中的独特适应性。

研究表明,遗传多样性使得棘头梅童鱼能够更好地应对环境变化。例如,某些种群可能在耐温性、耐盐性等生理特征上具有独特的基因组合,这使它们能够在不同水温、盐度的海域生存繁衍。丰富的遗传多样性为棘头梅童鱼的种群延续提供了更多的可能性,增强了其对疾病、气候变化等不利因素的抵抗力。

此外,遗传多样性还为物种的进化提供了原材料。在不断变化的海洋环境中,具有不同遗传特征的个体可能会因为环境选择压力而发生适应性进化,从而推动整个物种的发展和演变。

棘头梅童鱼分布广,洄游距离短,更容易展现出适应性特征,这使其能够在复杂多变的海洋环境中生存繁衍。在温度适应方面,它能够适应一定范围的水温变化,从相对温暖的热带海域到较为凉爽的温带海域都有分布。当水温发生季节性波动时,棘头梅童鱼可以通过调整自身的生理代谢和行为模式来适应温度变化。例如,在水温较低的冬季,它们可能会减少活动量,降低新陈代谢速率,以节省能量。

棘头梅童鱼展现出了卓越的环境适应能力,这使其能够在复杂多变的海洋环境中生存繁衍。在温度适应方面,它能够适应一定范围的水温变化,从相对温暖的热带海域到较为凉爽的温带海域都有分布。当水温发生季节性波动时,棘头梅童鱼可以通过调整自身的生理代谢和行为模式来适应温度变化。例如,在水温较低的冬季,它们可能会减少活动量,降低新陈代谢速率,以节省能量。

在盐度适应方面,棘头梅童鱼具有广盐性,能够在不同盐度的海域生存。无论是盐度较高的外海区域,还是盐度相对较低的河口附近,都能发现它们的身影。这种对盐度的广泛适应性得益于其特殊的渗透压调节机制,使它能够在不同盐度环境下保持体内水分和离子平衡。

棘头梅童鱼还善于利用海洋中的各种栖息地。它们喜欢栖息在近岸的岩礁、珊瑚礁区域以及泥沙底质的海域。这些复杂的栖息地为它们提供了丰富的食物资源和良好的藏身之所。岩礁和珊瑚礁的缝隙、洞穴是它们躲避天敌的天然屏障,同时也是小型生物的聚集地,为棘头梅童鱼提供了充足的食物来源。而泥沙底质的海域则有利于它们寻找底栖生物作为食物。

棘头梅童鱼以其独特的形态、广泛的分布、丰富的遗传多样性和卓越的环境适应性,成为海洋生物中的佼佼者。然而,随着人类活动对海洋环境的影响日益加剧,棘头梅童鱼的生存也面临着诸多挑战,如过度捕捞、海洋污染和栖息地破坏等。保护棘头梅童鱼及其生存环境,对于维护海洋生态平衡和生物多样性具有重要意义。希望我们能够更加关注这些海洋中的精灵,共同努力为它们创造一个可持续发展的未来。

参考文献

[1] 吉群,宋炜,许文军,等.棘头梅童鱼形态特征及其相关生物学参数分析[J].水产科技情报,2023,50(03):146-151.

[2] [高伟峰,孙德启,姜欣彤,等.辽宁沿海棘头梅童鱼的形态差异及年龄生长的研究[J].经济动物学报,2017,21(02):87-95.

[3] 梁述章.我国沿海棘头梅童鱼遗传多样性研究[D].上海海洋大学,2018.

[4] 范帆.我国沿海棘头梅童鱼(Colichthys lucidus)环境适应性初步研究[D].浙江海洋大学,2024.