位于陕西省渭南市的潼关,是秦、晋、豫三省交通之要津,得水之韵,得名久远。《水经注》中记载:“河在关内南流,潼激关山,因谓之潼关。” 此中之“潼”字,蕴含着象声与动作的双重寓意。

当黄河冲破秦晋大峡谷的雄伟屏障,至此奔腾而泻,忽然间九十度折转,自北往东滚滚而去。黄河九曲连环,独此一弯,巧妙地勾勒出关隘之险峻与城池之壮阔,气势恢宏,雄伟非凡。

在这里,渭河、北洛河会同黄河抱关而下,犹如三龙共舞,形成三河交汇、岳渎相望之景。“岳渎”二字取自“五岳四渎”,这里指华山、黄河。潼关是唯一既可以仰望华山、又可以俯瞰黄河的地方,构成了华夏大地上“岳渎相望”的山河胜景。

位于黄河、渭河交汇处的潼关古城景区山河一览楼

潼关境内渭河、北洛河与黄河交汇之处

“天设潼关金陡城,中条华岳拱西京。何时帝劈苍龙峡,放与黄河一线行。”明代诗人王廷相的《潼关》一诗,道出了潼关之地的险要。因水系发达,这里自古便是商旅络绎的交通枢纽,水路之咽喉所在,更是拥有着万里黄河最为著名的古渡口——黄河大拐弯处的潼关古渡。

潼关古渡坊景区

1

汉唐战潮中的军事要塞

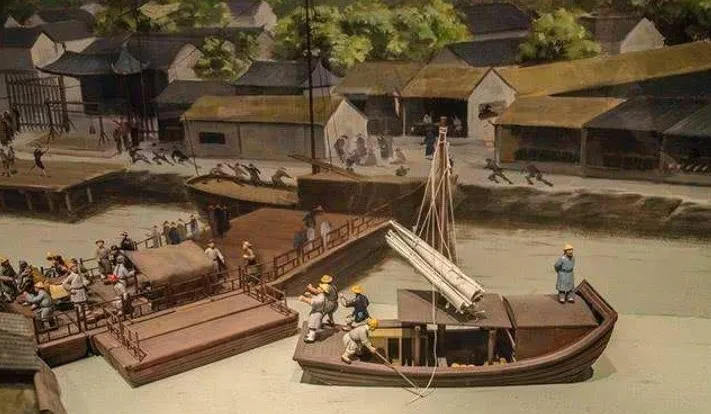

作为古代漕运的重要中转枢纽,汉代在此设立船司空衙门,专管黄河、渭河水运,并以船司空的官名为县名,把潼关正式更名为船司空县。

唐天授二年(公元691年)于关口(今县西北)设潼津县,直至明代。官员与船工们根据河水涨落,沿河分段设立仓储,按季节调整装载。在水流顺畅之时,来自中原及江南的货物,尤其是粮食,得以沿着黄河顺流而下,经渭河直达古都长安。

自东汉建关城以来,潼关便兼具军事关隘之能。这里不再仅仅是航运枢纽,更是军事防御重镇,战略地位举足轻重。秦末,陈胜、吴广起义军从河南分三路挺进,意图直取秦都咸阳。其中一路,便是由大将周文率领的黄河水军,战船千艘,气势磅礴,从河南渑池逆流而上,直指潼关,经一场激烈的黄河水战后,成功夺取潼关,进而挥师直捣咸阳。

除此之外,曹操与马超的潼关对决,哥舒翰与安禄山的潼关激战,以及王镇恶与姚绍的潼关交锋等等,都在潼关的河畔水域有过不同规模的水上交战,成为了古代军事史上的精彩一页。

历史上诸多文人名士对潼关的水上战事有过描写。杜甫的《潼关吏》诗云:“哀哉桃林战,百万化为鱼。”仅寥寥数笔,便将当时潼关水战的惨烈程度淋漓尽致地展现于纸上。许敬宗的《奉和圣制·入潼关》诗曰:“济潼纡万乘,临河耀六师。”则描绘了当时朝廷庞大的水师船队恭迎皇帝进入潼关的恢宏场景。

2

明清商路上的繁华枢纽

自唐朝陨落,长安城地位随之下降,加之黄河水位的变化,潼关码头卸下了往昔输送国粮的重任,开始更专注于商贸交往。清雍正四年(公元1726年),设潼关县,属华州。明清时期山西的煤、铁、盐经潼关古渡运销陕甘等地。关中的粮食、棉花及各种土特产亦沿着这古老的渡口销往全国。

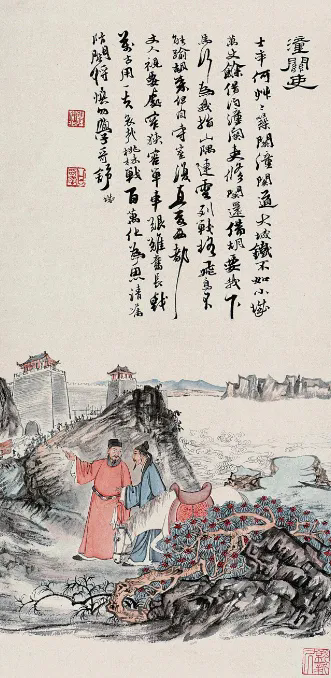

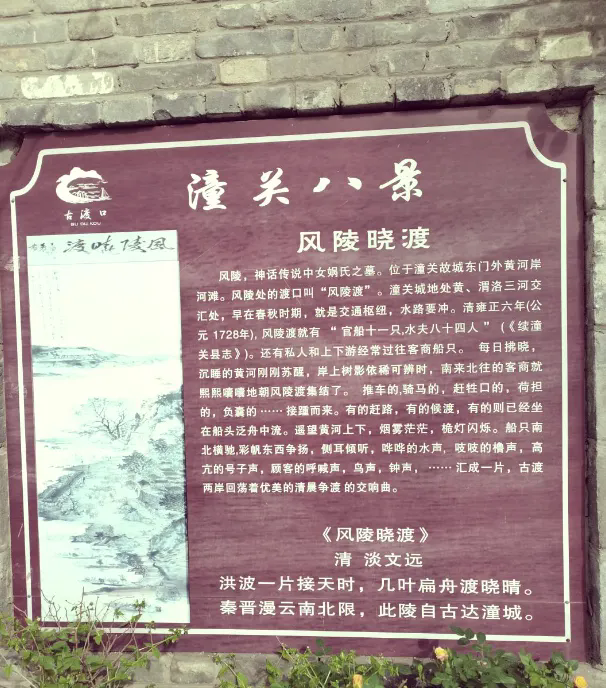

清代时,朝廷在此设立了“风陵司”,专管黄河水运。有文记载:乾隆年间,“每逢晴日,大小舟船往来于河上,有客船、货船、游舟,星罗棋布,飘忽不定,煞是繁华壮观。”南来北往的客商纷纷涌向渡口,人潮涌动间,成就了潼关八景之中赫赫有名的“风陵晓渡”。

潼关古渡,不仅是各类物资的货运枢纽,更是黄河上关键的客运水道,是在秦、晋、豫三省往来人员的必经之地、不可或缺的中转驿站,见证了无数旅人的匆匆身影。

船上之人,或怀乡情切、或肩负重任、或寻访知己、或畅游天下,各自带着不同的心境在这壮丽的山河画卷中漂泊,诗情画意油然而生。“戊戌六君子”之一的谭嗣同在《出潼关渡河》中抒发了豪情壮志:“平原莽千里,到此忽嵯峨。关险山争势,途危石坠窝。崤函罗半壁,秦晋界长河。为趁斜阳渡,高吟击楫歌。”

光绪二十六年(公元1900年),八国联军逼至,慈禧携光绪帝逃往西安,便是依托潼关黄河古渡往来京陕。据说,慈禧西逃的队伍有万人之多,慈禧过河后,渡船在大河中往返了8天8夜方才全部渡完。

3

抗战烽火中的守卫防线

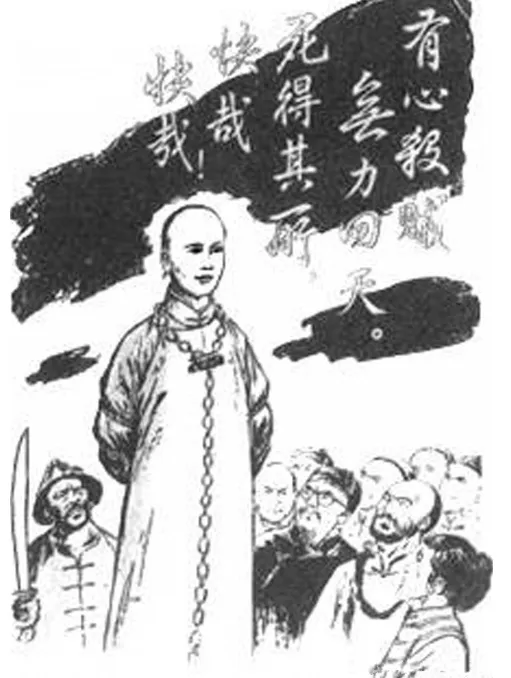

在烽火连天的抗战时期,潼关黄河渡口也扮演着至关重要的历史角色:黄河对岸的山西是日军占领区,而潼关渡口则成为中国军队守卫我国大西北、大西南的最后防线。这里驻扎着中国陆军最精锐的第一师,他们的口号是:誓与潼关共生死,不让日军跨过黄河一步!

同时,潼关黄河渡口是抗战时期中国大后方向华北战场输送部队的最主要通道:宁跳黄河绝不投降的八百勇士即是从潼关黄河渡口兵出潼关的;威名赫赫的川军122师,亦是从此渡口奔赴华北战场,英勇抗敌;无数中华英勇儿女,纷纷从潼关黄河渡口踏上征程,义无反顾地投身华北抗日前线……

八年抗战,为了捍卫黄河,捍卫潼关黄河渡口,潼关的父老乡亲与驻守的士兵们共同谱写了一曲曲抗击日寇、守卫家园的英雄史诗。

潼关县境内黄河风陵渡铁路桥和连霍高速穿城而过

岁月流转,世事变迁如今的黄河两岸早已公路铁路纵横交错古渡口的容貌已焕然一新舟楫往来的繁忙景象已成往事。

见证过各朝的雄风历经过战火的洗礼如今的潼关古渡在黄河之滨续写着新的篇章演绎着更加精彩的传奇。