编者按:“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到,最近,由斯坦福大学科学团队进行的研究,发现了一种新型微小实体。它们存在于人类的口腔、肠道中,构成了成千上万的微小生物体。斯坦福大学的研究团队通过分析全球各地以及口腔和肠道等不同来源的数据集,发现了近30,000种不同类型的方尖碑。这一研究在微观生物领域探寻了新的领域,为科学家们提供了更多了解这些微小生物体的线索。这项研究的意义在于,方尖碑的存在揭示了人体微生物组中一个迄今为止未被发现的微观生态系统。这不仅有助于更深入地了解微小实体与宿主的相互作用,还可能对人类健康产生重要影响。

为助力全球环境治理、并供我国学者了解最新研究动态信息,编译分享信息如下,供感兴趣的读者们参阅。

【关键数据】

研究团队通过分析数据集发现,全球微生物组中存在近30,000种不同类型的方尖碑,其中口腔数据中占50%。

方尖碑在人类肠道微生物组数据中出现约占7%,研究揭示了它们在不同身体部位和不同捐赠者中的分布差异。

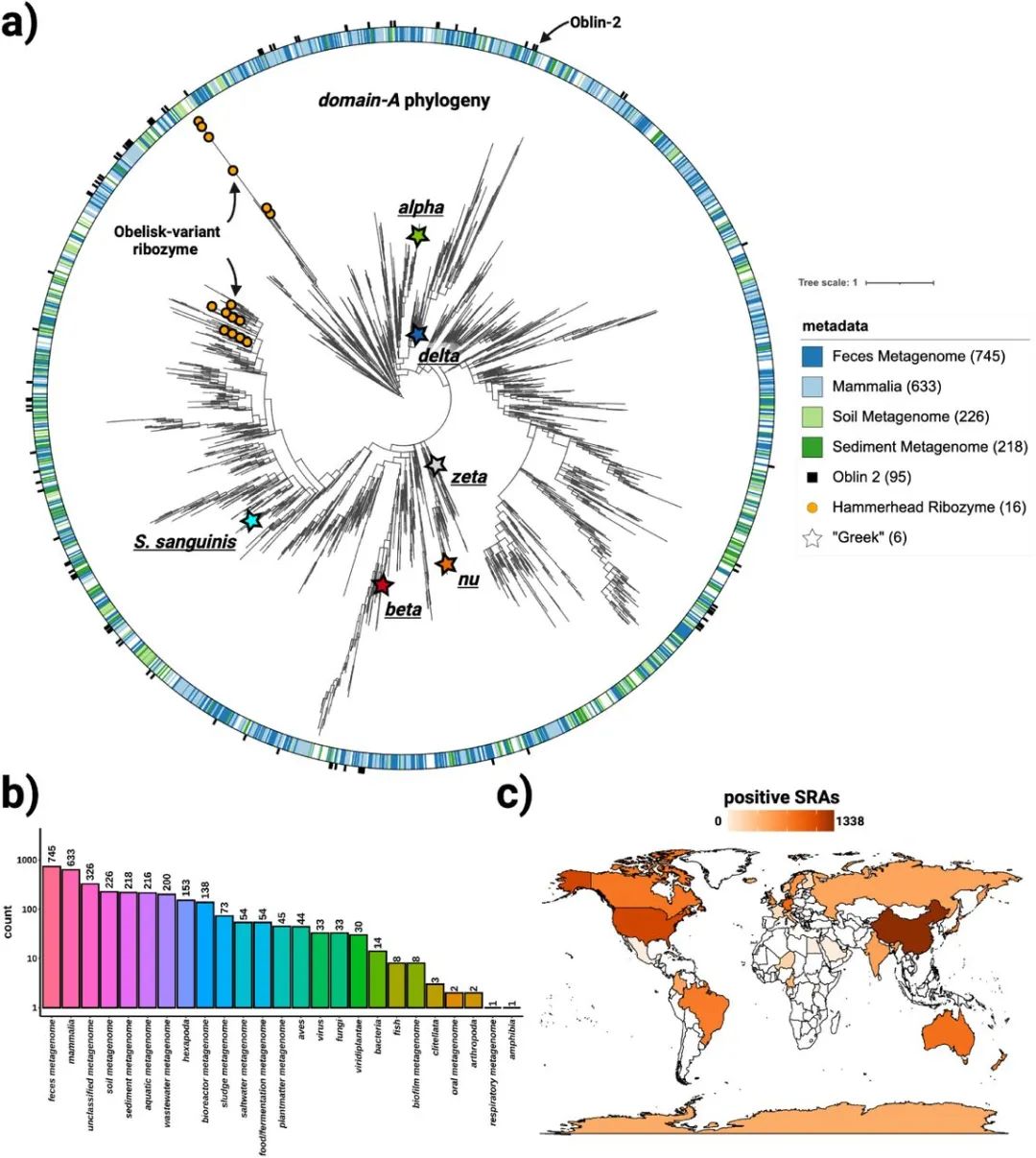

研究团队有充分的证据表明口腔菌斑中的链球菌(Streptococcus sanguinis)是特定方尖碑类型的宿主,为深入研究提供了有价值的模型。

探秘新生命: “方尖碑”的神秘世界

由斯坦福大学团队发现的一种新型微型实体——暂且叫它“方尖碑”,隐藏在人类口腔和肠道内,成千上万地存在。这些微小生物体是由一组圆形基因物质片段组成,包含一到两个基因,并自组织成棒状。

尽管该研究目前仅以生物Rxiv服务器上的预印本形式存在,尚未经过同行评审,但已经在《自然》和《科学》等两个期刊上引起了广泛的关注、讨论。

就像物理学有点复杂一样,生物学在越来越小的尺度上也会变得有点怪异,规则变得有点模糊。说到病毒,它们就像生命的边缘小伙伴,得靠宿主帮忙才能繁殖。可要知道,地球上有多达10 nonillion (1后面跟31个零,即 10^31)的病毒,它们无处不在、寄生在各种各样的“栖息地”中,通过操纵宿主,可能影响了所有生命的成长历程。

而在微小生物体的世界里,有类病毒,这是一种微小的基因物质片段(RNA分子),不能制造蛋白质,与病毒不同,它们没有蛋白质外壳来包裹基因组。类病毒是核酶的例子,可能是细胞生命起源的自我复制基因元素的遥远回响。

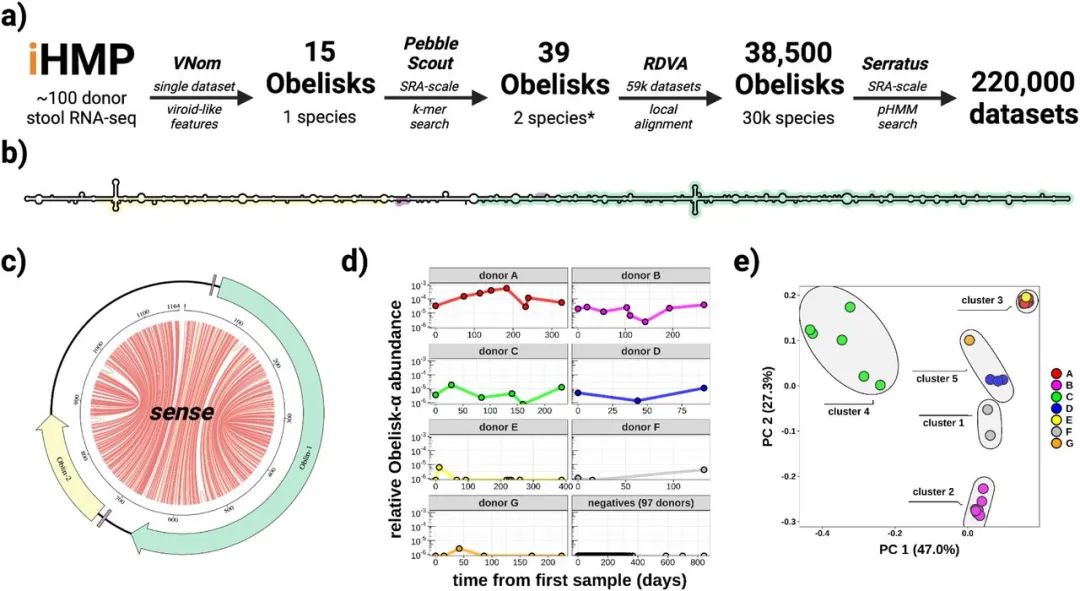

方尖碑-ɑ具有预测的庞大次级结构,并且似乎在人类肠道内进行定居和分化。

a)方尖碑发现采用的迭代方法概述,请参见方法部分;b)根据所有非冗余的1164个核苷酸方尖碑-ɑ,使用SRA规模的k-mer匹配(PebbleScout)导出的预测意义共识次级结构示意图。显示了预测的开放阅读框架(ORFs)1和2(绿色/黄色),以及Shine-Delgarno序列(紫色);c)“jupiter”图中的方尖碑-ɑ,颜色如b),和弦图说明了预测的碱基对(碱基对概率灰色,从0.1到红色,1.0);d)六位捐赠者(A-G)的方尖碑-ɑ相对读取量;序列数据来自Lloyd-Price等人的2019年研究,以及自第一次采样以来的天数;e)在Lloyd-Price等人的2019年研究(最初的iHMP数据集)中观察到的方尖碑-ɑ读取的序列变异的主成分分析,使用5个中心的k-means聚类分组,颜色如d)。图片来源:Ivan N. Zheludev et al

新的预印本的这个研究,描述了“类似类病毒的人类微生物组寄生体”。虽然“类似类病毒”听起来似乎含糊其辞,但这是刻意的。这种新发现的生物体介于病毒和类病毒之间。“方尖碑”的命名不仅仅是因为它们的形状,同时为了在它们最终被确认更像RNA质粒时留下一些余地。

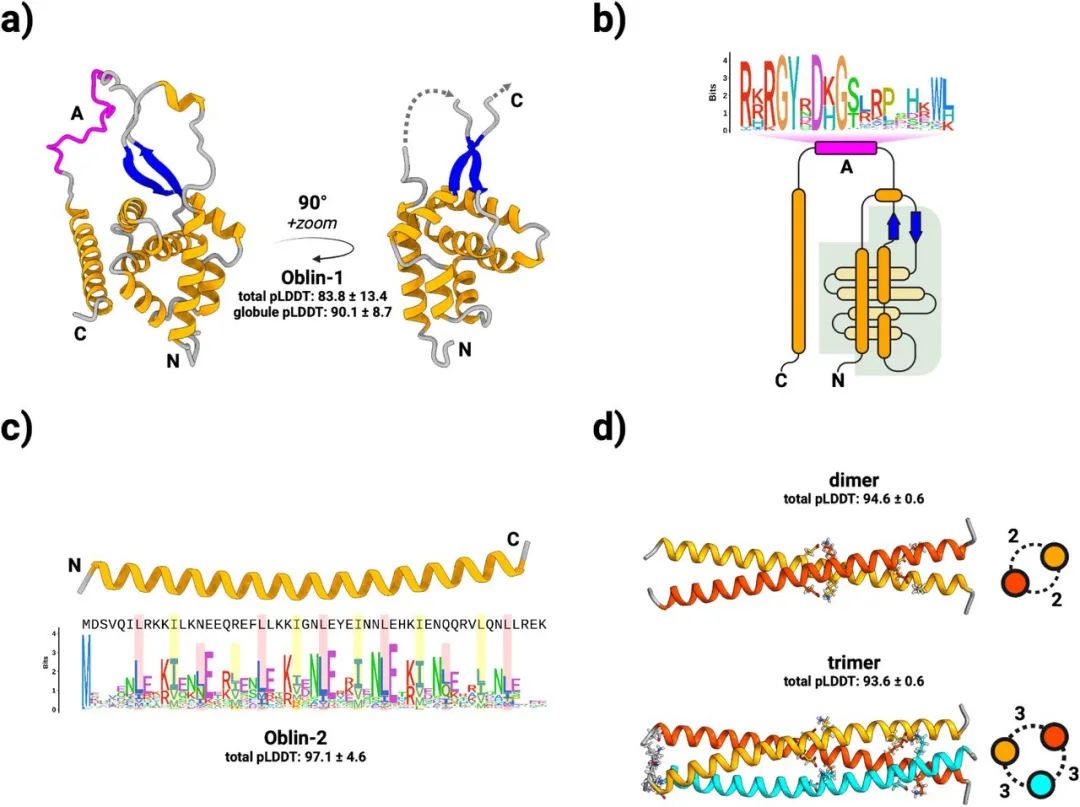

和病毒差不多,方尖碑有一个圆形的基因片段,里面没有包裹住的蛋白质。它们的基因片段里面有一些据预测会制造蛋白质的基因。迄今为止,研究人员发现的所有方尖碑都有一个主要的蛋白质,叫做“奥布林”(obulin),而有些还有一个小一点的奥布林。

通过分析来自人类口腔和肠道等多种来源的现有数据集,斯坦福大学的研究团队发现了近30,000种不同类型的方尖碑。之前,由于它们与已知物种有着巨大的差异,这些微型生物体曾被忽视。研究团队采用了一种巧妙的方法——开发了一个很厉害的软件,用来在人类粪便的RNA数据库里,去找那些跟类病毒差不多的环状RNA。也就是说,通过从数据库中搜寻单链圆形RNA分子,以检索任何类似类病毒(viroid-like)的元素。

上图:方尖碑里的基因似乎编码了一些能折叠得很好的蛋白质。

a)其中一个叫做Oblin-1的基因,根据研究人员的研究,可能会折叠成一个形状像“小球”的结构,里面有三个橙色的螺旋围绕着四个蓝色的螺旋,最上面还有一个蓝色的“扣”(具体的数据见方法)。在右侧研究人员特别强调了这个“小球”。b)研究人员通过一个图示展示了Oblin-1的实际大小和结构,其中“小球”用灰色表示,保守域A则用一种特殊的标志(见方法)突出显示。c)还有一个叫做Oblin-2的基因,研究人员很有信心地预测,它会折叠成一个看起来像个拉链的结构,上面有一些特殊排列的亮氨酸,其中红色的标志显示了这个排列,黄色的标志显示了一些特殊的氨基酸残基(具体的数据见方法)。d)研究人员还预测了Oblin-2可能会形成一些“同聚”结构,就是多个相同的分子结合在一起,研究人员通过图示展示了二聚体(上面的图)和三聚体(下面的图),并标明了它们之间连接的一些特殊结构(详见补充图)。图片来源:Ivan N. Zheludev et al

上图:方尖碑其实是一个遍布全球的“大家庭”。

a)研究人员用一个树图展示了一组3265个不同的基因序列,这些序列包括了Serratus和RDVA这两个领域。图上用橙色圆圈标出了那些含有方尖碑变体自裂解锤头核糖酶的RDVA基因组,而顶部四个已知的SRA数据集“宿主”信息则以不同颜色的带状条表示(具体颜色看图例)。而且,研究人员还在外围环上标明了每个RDVA基因组中Oblin-2的存在情况(根据对Oblin-2共识序列的blastp命中),用黑色小点表示。图上星星表示的叶子对应于图4中的域-A序列。

b)研究人员根据“宿主”信息对构建a)所用的SRA数据集进行了排序,这里列出了各个“宿主”数据集的数量;值得注意的是,“宿主”信息可能没能准确考虑到除了“宿主”之外其他生物的基因物质(比如,这些宿主的微生物组的信号可能一同被检测到)。

c)研究人员将构建a)所用的SRA数据集的数量按样本地理位置(如果已知的话)排列,然后在世界地图上标出(深橙色代表为构建a)做出贡献的SRA数据集更多)。研究人员需要指出的是,SRA数据集数量不一定反映真实的地理/生态分布,但仍然表明了方尖碑在全球的存在。图片来源:Ivan N. Zheludev et al

该研究显示,方尖碑其实挺普遍的,研究人员在世界各地和不同环境的数据集中都找到了它们。在人类肠道微生物组数据集中,大约有7%含有方尖碑,而在口腔数据集中则高达50%。然而,这些数据集是否真实地展示了方尖碑的普遍存在和分布情况,目前还不太清楚。

不同种类的方尖碑分布在人体不同部位、以及不同的个体中。长期的观察数据表明,一个人可能寄宿某种方尖碑类型大约一年之久。

方尖碑可能依赖于微生物寄主细胞进行繁殖,包括寄生在人体内的微生物寄主细胞。虽然还不清楚到底是哪些细菌、或真菌充当它们的宿主,但研究人员通过分析提供了一个重要的线索,充分的证据表明,人的口腔中一种常见的细菌,链球菌(Streptococcus sanguinis),可能是特定类型方尖碑的寄主。

关于方尖碑更广泛的进化和生态意义,目前还一无所知。它们有可能是寄生者,对宿主细胞造成危害;但也有可能是有益的。宿主可能已经演化出了复杂的防御机制,来对抗方尖碑,亦或,主动地吸引它们,来获取一些未知的优势。如果方尖碑对人类微生物组产生改变或干扰,这可能对人类健康造成影响,甚至可能具有治疗的潜力。另一方面,方尖碑也可能对它们的微生物寄主或人类既不带来危害也不带来益处,只是默默地作为进化中的“乘客”一样存在,不断地进行复制,就像最初的“自私基因”一样。

海洋与湿地·小百科

方尖碑:

方尖碑(Obelisks),本意指的是一种四棱尖塔形状的纪念性建筑物,通常是由石头或金属制成。这种形状起源于古埃及,经常被用作纪念碑、墓碑或标志。可以说,方尖碑是古埃及的另一件杰作,也是除金字塔以外,古埃及文明最富有特色的象征。

通常在科学研究中,为新发现的生物起名字时,研究人员会尽量选择能够清晰传达其特征或重要性的术语,方便人们记得住。上文中提到这种新发现的生物体介于病毒和类病毒之间,所以“方尖碑”的名字不光光是因为形状像,也是为了给自己留点“退路”,以防最后发现它们更像RNA质粒。

历史上的方尖碑,大概长这样。图片来源:维基百科

思考题 | 举一反三

Q1. 该研究显示方尖碑在口腔数据集中占50%,那么这些微小实体是口腔健康的“朋友”还是“敌人”呢?它们可能对口腔生态系统有何影响?

Q2. 既然这些微小RNA片段被认为是生命形式的最小已知元素之一,那么它们是如何与其他微小生命体互动的?它们可能在微生物群中扮演怎样的角色?这项研究的发现是否意味着——人类目前对微观生物世界的了解,可能仍然只是冰山一角?未来,这些新元素的研究,又将如何影响我们对生命和健康的认知呢?

END

本文仅代表资讯,不代表平台观点。

欢迎转发(请注明来源)。

新闻源 | bioRxiv、斯坦福大学、Phys、Nature等

编译 | 王芊佳

审核 | 绿茵

排版 | 绿叶

【参考资料】

Ivan N. Zheludev et al, Viroid-like colonists of human microbiomes, bioRxiv (2024). DOI: 10.1101/2024.01.20.576352

https://phys.org/news/2024-02-virus-entity-obelisks.html

https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%96%B9%E5%B0%96%E7%A2%91

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.01.20.576352v1