10月21日,市民在新华社媒体融合生产技术与系统国家重点实验室的航天科普项目中沉浸式体验航天元宇宙。新华社记者 杜宇 摄

近日, 2022年度浙江省科学技术奖获奖名单正式公布,3项科普成果打破常规、首次获奖。

周国模、施拥军等人的“‘竹林碳觅’系列科普读物”获浙江省科学技术进步奖二等奖;倪海龙、吴志毅等人的“漫画融媒科普近视防控给孩子明眸未来”和郭航远、池菊芳等人的“浙江省医学会科普丛书及推广应用”获得浙江省科学技术进步奖三等奖。

科技奖首次花落科普项目,一等奖却未有科学家冠冕,只能空缺。

但有评审专家表示,虽然一等奖空缺,但科普作品获奖本身已经实现了“从0到1”的突破,为近年来扩大的科普圈子注入了活水,值得肯定。

一等奖空缺的背后,浙江的科普世界却打开了丰富的想象。

从0到1

“科技亚运”等结合社会热点和重大成果的主题活动打造高质量科普盛宴,“之江实验室”等一批创新基地开放参观……知识经济时代,当一个国家的创新水平越来越依赖于全民科学素质的普遍提高,一个国家的科普水平日益影响着国家的创造力和软实力,科普的意义便在于此。

“从0到1”,突破在哪?

“长期以来大家的认识是,比起正儿八经的高精尖科技成果,科普成果怎么媲美呢?”浙江省科协科普部部长龙爱民认为,虽然早在2014年浙江便将科普作品纳入科技进步奖公益类项目中,但其在实际评审中仍处于弱势地位,多年来未有科普成果成功突围,摘得奖项。

今年7月1日起正式施行的《浙江省科学技术普及条例》,规定“浙江省科学技术奖应当设置科普类别,加大奖励力度,支持推荐符合条件的科普成果申报国家科学技术奖”。

“最大的突破便是将科普成果单列评审。”龙爱民说,把科普成果从重大科技成果的竞争中“请”出来,另行请专家团队评审,得到了科普专家们的一致好评。此外,浙江还明确省科学技术进步奖科普成果原则由省科协提名,有效解决了提名不畅的问题。

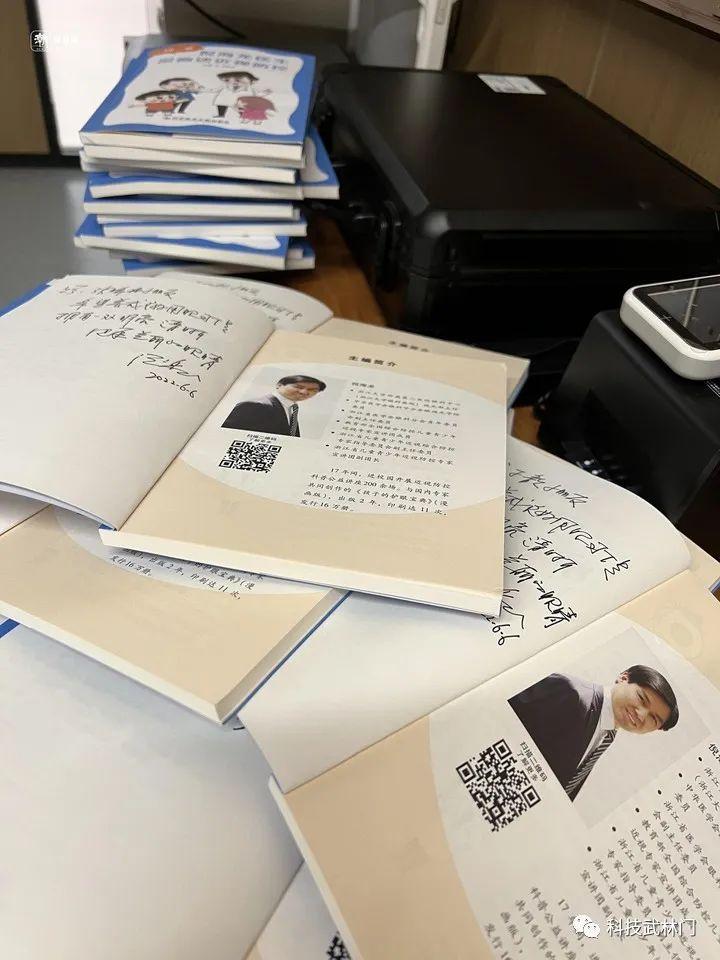

倪海龙向广东省湛江市第三十二小学的学生们赠《孩子的护眼宝典》等科普书籍。

一次突破,更是“走在前列”浙江精神的一个侧面。

浙江的科普工作,素来敢为人先:早在2003年5月26日,浙江开全国之先河,创办“科普节”,9月20日,首届“浙江省科普节”开幕,同步开展“神舟科普展”。近年来,科学家精神教育基地、“银龄跨越数字鸿沟”“群团助力‘双减’”、公共场馆科普化等一批科普工作或被发文全国推广,或被批准开展试点。

“专业人士会不自觉地说术语,有种高高在上的说教感。当我们面对儿童青少年或普通大众时,这些实际都是对科普不利的。用绝大多数人都能听懂的话来做科普,抛弃说教,这是科普中‘普’字的重要环节。同时要有针对性、互动性和创新性。”浙江大学附属第二医院眼科中心视光部主任倪海龙说,身体力行科普工作20余年,他的作品受欢迎秘诀便是“一看就喜欢,一读就能懂,跟着就能做”。

《孩子的护眼宝典》,是首次获奖的三项科普作品之一,聚焦近视防控当前热点和难点问题,出版短短几年,便历经12次印刷再版,发行18余万册。随后创作的《倪海龙医生漫画谈近视防控》,也已印刷7次,发行过7万多册。两本书先后获得科技部2020和2022年全国优秀科普作品,非常受欢迎。这两本书每页都只有一两句话和一幅漫画——倪海龙专门请美术师绘图,如夜晚熄灯的房间中一个小孩正躺在床上捧着平板电脑观看,“孩子们一下子就知道这是不对的”。 “创作时我们就意识到,要和家长、孩子站在一起来读这本书。”倪海龙说,学校老师们反馈说,孩子看书后,不仅理解接受,并且参与,引导其他同学改变,开始自觉纠正坐姿、握笔姿势、看书距离等,主动要求家长们多陪伴去户外活动。科普的效果比老师们每天念叨10遍都管用。

倪海龙在科普作品的封页上书写寄语。

好作品值得被鼓励。

“我们倒真不在意奖金多少,更在意的是一种‘与科技创新一样同等重要’的认可。”一位参与科普成果提名的科技工作者如是说。

如何做到“并重”?在龙爱民看来,从目前发展实际来看,要逐步增加科普经费的总体投入,提升科普投入的占比。“但这绝不是要使科普经费与科研经费达成经费、人员的‘五五开’,而是更有效地促进二者均衡化发展。”

据了解,本次评审共接收自主填报科普成果提名有效申请28项,其中7项成果进入行业评审公示,申报数、入围数均为历年最多,大大调动了科普工作者的积极性。

“通过有组织地推选科普成果,浙江旨在挖掘更多优秀科普作品,让更多优质科普成果惠及更多百姓。”龙爱民说。

开“天窗”背后的缺位

值得一提的是,虽然科普成果首获奖项,但最为重要的一等奖却开了“天窗”。

“这说明评奖本着宁缺毋滥的原则。”一位评审专家表示,如果达不到相关要求“硬上马”,会破坏奖项的严肃性和权威性。

一等奖的缺位背后,实际上是科普的缺位。

根据相关资料,2022年浙江共出版科普作品200余类,排全国第13位。上海、广州等地还更早设立专门的科普奖。如2019年,上海扩大上海市科学技术奖授奖范围,在上海市科学技术奖中增设“科学技术普及奖”。

作家刘慈欣讲过一个故事:他在娘子关发电厂当工程师时,从来不让周围的人知道他写科幻小说,以至于他拿了科幻大奖,厂里有人跟他说,有个跟你同名的人获奖了!刘慈欣说,在他的环境中,一个人如果和科幻有了关系,会被认为是一个幼稚的人。

10月20日,刘慈欣(前右一)在2023成都世界科幻大会现场为科幻迷签名。新华社记者 沈伯韩 摄

科幻尚且如此,科普的境遇可能更加尴尬。

不少科学家表示,放在十余年前,自己可不敢宣称投身于科普事业,因为怕被同行指责为不务正业。甚至一位从事科普的科研人员开玩笑说,社会上有种刻板印象,认为看科普的读者,是青少年;而写科普的作者,则是科学搞不好了才去搞科普。

浙江大学生命科学学院生态学教授唐建军从事科普工作已有40多年。他表示,现在情况虽有改善,但由于尚未纳入实际考核,各种重要的业务考核表里,还没有科普这个栏目或者项目,自己充其量只能在“其他”里简单陈述,科普在科技工作者整体工作中的位置还是比较尴尬的。

这一现象不是浙江独有的。在美国,有“卡尔·萨根效应”的说法,指的是:如果你像天体物理学家、科普大师萨根那样花很多时间与公众沟通,人家就认为你肯定没有花足够的时间在科研上。事实上,很多科学家认为,萨根的学术成就足够当选为美国科学院院士,但由于他的科普成就太突出,反而害得他一辈子未能当选为院士。

科普的缺位,也是科普理念与全民科学素养的矛盾。该现象最大的特点是,购书网站的科普书籍,往往被分在“童书”类。

上海交通大学教授江晓原指出,原有的科普理念,是在大众的受教育水平不高的情况下诞生的,认为大众“嗷嗷待哺”,科学家应该用通俗易懂的方式给大众普及科学知识。但现在环境明显发生了巨变:第一,义务教育普及,大众具备了最基本的科学知识;第二,互联网发展,如果想进一步了解某个知识,很容易搜索到。

近年来,打造科普作品的时候,出现的一个比较突出的问题是,有一个赛道,就写给一群小学生;有一个方向,就设给一群幼儿生,关于青年、成人的科普读物少之又少,这成为一种新的“千书一面”的现象。归根结底,就是效益至上思想作祟,没有认真挖掘梳理科普真正的本质。

小学生在温岭石塘天文馆学习科普知识。记者 姜赟 摄

“我们缺的不是科学知识,是科学素养,这是现在科普最大的一个误区。”一位参与科普成果提名的科技工作者如是说。

2017年秋季起,小学科学课程起始年级调整为一年级,自此科学教育纳入我国基础教育各阶段。“科普的目的是要唤起人们对科学的崇敬和热爱,如果不改变传统思路,科普容易和科学老师‘抢饭碗’。”他说。

科普做的不是把所有人都变成内行,而是尽可能让每个外行人成为有科学素养的外行。他山之石值得借鉴。

8小时300余万阅读量,6小时1550余万阅读量……2022年度上海科学技术进步奖科普类特等奖得主张文宏团队的科普,为什么能够得到老百姓的“信任”?

张文宏曾说:“要从民众的根本需求出发,当你回应大家关心的问题,你的科普声音就一定能传得很远。”

科普需要新的理念。《十万个为什么》的黄金时代已经远去。上海科技教育出版社的“哲人石丛书”、湖南科学技术出版社的“第一推动丛书”等开始一种新的探索。当它谈到人工智能时,并不简单就科学成果定义展开讲解,更注重讨论科学和社会文化背景之间的关系,思辨其对人类到底意味着什么、能不能超越人类等等。

科学素质地基打得牢,科技事业大厦才能建得高。推动科普由“大水漫灌”转向“精准滴灌”,未来的“一等奖”,才可能不会空缺。

要流量更要留量

科普作品“被看见”只是第一步。科普成果单列评选获奖,不仅是对奖项的重视,更是对全民素养提升的期待。

流量,要如何转变为留量?

要有好的作品。

李四光、茅以升等25位著名科学家共同撰写《科学家谈21世纪》等科普著作,曾经带给几代中国人难忘的科普体验,为无数人打开了科学研究的大门。

“好的科普作品,带给人的不仅是知识和好奇心,更有缜密的逻辑思维、锲而不舍的科学精神。”浙江大学数学科学学院教授蔡天新说。

《数学传奇――那些难以企及的人物》,他撰写的这部30万字科普作品,讲述了20多位伟大的数学家的生平故事,荣获2017年度国家科学技术进步奖二等奖。

蔡天新在序言中写道:“幸运的是,笔者曾利用各种机会,抵达了书中所写到的每个人物曾经生活过的国度,这使得我对他们的人生轨迹有了较为清晰的认识。”也正因为如此,蔡天新的著作超越了以往科普作品,不仅被年轻人喜爱和阅读,也被科技工作者所赏识。

“这是一本极好的科普读物,有动人的故事,有深入的见解,有诗意的感触,也描述了数学王国的美丽与辉煌。”诺贝尔物理学奖得主杨振宁曾如此评价这本书。

浙大教授蔡天新。

直面数字化浪潮。

随着传播主要载体多元化,自媒体新媒体平台传播越来越多,发声形式单一的科普宣传难以飞入“千家万户”。在学校里,听课的是几十、几百人;在网上,听众有几万甚至几十万人。

B站2022年度百大UP主获得者吴於人是同济大学退休教授,她通过抖音、B站等自媒体平台,找到了与年轻人对话、科普物理知识的好方法。

以目前的奖励设置来看,一些体现当代技术的科普作品大可能会被埋没。

最终目的是提升全民科学素养。

在业内人士看来,科普工作是一项“润物细无声的慢工细活”,其效果并非立竿见影式的,往往需要长期积累才能见成效。科学素养的提升更是如此。

当前,浙江约有1万名专职科普人员,放在全省层面来看,相当于每万人口仅有1.52名专职科普人员,其与浙江的经济社会发展水平并不匹配。

不少科研单位其实尚未将科普工作纳入工作考核范畴,更多的尚停留在科技工作者的“爱好”和“尽社会责任”上。在此背景下,科普就容易成为科技工作者科研之外的一种额外负担。

作为科普的源头活水和“第一发球员”,科技工作者要当好加强科普能力建设的排头兵。正如中国科学院院士褚君浩所言:“很多人感觉科学家做科普是不务正业,做不好科研才去做科普。而我却觉得,科普给我带来了更大的天地,可以调动起更多资源。”

学生们参观浙江省科技馆。记者 姜赟 摄

公民科学素质的提升是一个长期过程,需要激活社会资源的科普潜能。

第十二次中国公民科学素质抽样调查结果显示,2022年我国公民具备科学素质的比例达12.93%。相较西方发达国家,我国公民的科学素质水平仍有差距,且不同人群、不同地区发展不平衡。据相关文献资料,美国2008年时就达到10%,瑞典2005年达到35%,加拿大2014年达到42%。

发布287家科学家精神教育基地、认定1274家全国科普教育基地……当前,我国科普设施布局进一步延伸、完善,为更多人打开科学大门。

天下之事,非新无以为进。一等奖的空缺,也揭示了浙江科普作品与其他地区比起来有差距,追赶之路依然漫长。

数学家华罗庚曾说:“人有两个肩膀,我要让双肩都发挥作用。一肩挑起‘送货上门’的担子,把科学知识和科学方法送到工农群众中去;一肩当做‘人梯’,让年轻一代搭着我的肩膀攀登科学的更高一层山峰……”

而在此方面,浙江已开启试点,给科技工作者吃了“定心丸”。《浙江省全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021—2025年)》提出,探索在现有职称系列中增设科普专业类别,推动将科普工作业绩纳入科技人员职称评聘指标,鼓励高校、科研院所、企业设立科普岗位,激励科技人员积极开展科普。

来源 | 潮新闻、科技武林门