这是 达医晓护 的第 4637 篇文章

染色体从何而来

我们每个人的人体都由不同的细胞组成。细胞又由细胞膜、细胞质与细胞核组成。正常情况下,我们身体里的每一个细胞核里都含有23对成对的染色体。

图摘自《基因大冒险》

染色体是什么

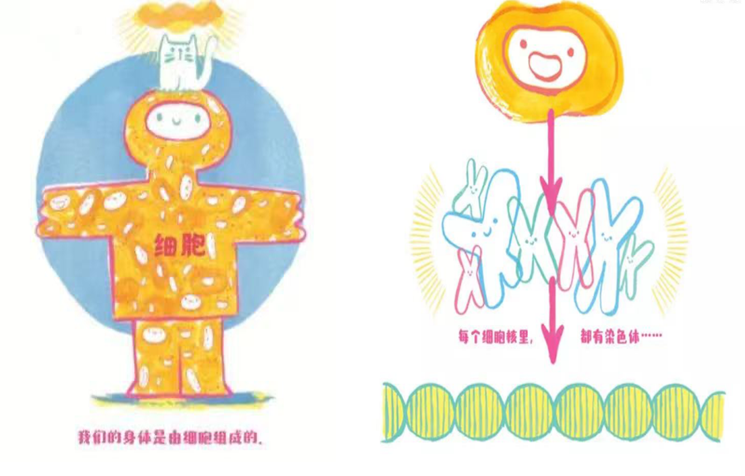

染色体是包含生命遗传信息的蛋白质大分子,成对存贮于细胞核内。我们人类的肉眼无法观察到染色体,需要通过显微镜进行镜下观察才可以看到。

图摘自《基因大冒险》

由于染色体较为容易被碱性染料着色而被肉眼所观察,因此被命名为染色体。并且只有在细胞分裂进行的过程中,染色体才能被着色、被看见。于是,我们所看见的染色体的图片通常是以类似“XX”的结构所构成。染色体中间的“结”是“着丝粒”指导着染色体重要遗传信息片段的分裂方向,促进细胞分裂有条不紊地进行。染色体两端末端的结构是“端粒”,主要功能为防止染色体相互融合,维持染色体的稳定,“端粒”可因反复的复制而变短,继而无法维持染色体稳定的时候,则会诱导细胞的凋亡。

图摘自“生物侯老师”网络动画素材

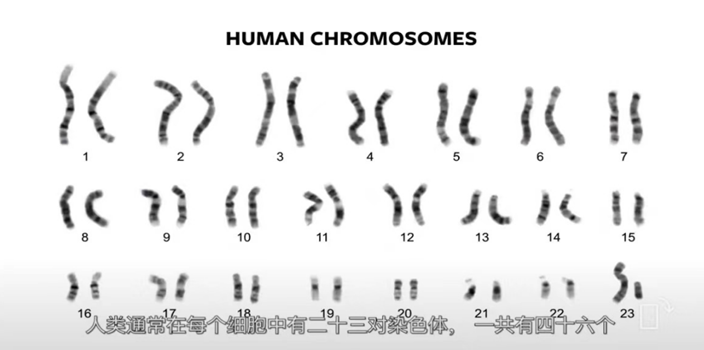

爸爸身体里的精子细胞和妈妈身体里卵子细胞通过减数分裂,形成了只有23条染色体的生殖细胞。来自爸爸的含有23条染色体的生殖细胞与来自妈妈的含有23条染色体的生殖细胞结合一起后则形成含有23对染色体的受精卵。受精卵通过不断的自我复制形成胚胎,胚胎继而逐渐发育形成各个器官与系统,最后在妈妈的肚子里经过大概10个月的生长发育,成熟后,于是新生儿时期的我们就出生了。

图摘自《基因大冒险》

染色体、DNA、基因的区别

出生后,正常情况下我们体内每一个细胞的细胞核都包含有23对染色体。其中有一对染色体即性染色体决定着我们性别的不同,比如女生拥有一对“XX”染色体,而男生则拥有一对“XY”染色体。其他的22对染色体里,每一对染色体都储存着爸爸与妈妈遗传予我们的DNA。于是我们长着与爸爸或者妈妈相似的肤色、眼睛、鼻子、耳朵等。

图摘自《基因大冒险》

虽然我们长着与爸爸或者妈妈相似的外貌,但你有没有发现,我们与爸爸妈妈又不完全一样,正如世界上没有两片一样的树叶一样,世界上也没有一模一样的人,这是由于我们体内携带不同的基因所导致的。哪怕是同卵双胞胎,在基因自我复制过程中所产生的误差,也导致其基因组存在有细微的不同之处。

基因是携带“遗传信息”的DNA片段,这些“遗传信息”促进我们的生长发育和机体的正常运作,也是控制生物性状的基本遗传单位。基因支持着生命的基本构造和性能,在宏观上促成构造出每个独一无二的我们,包括我们的外貌、性别、指纹、血型等。微观上,基因涉及细胞变异、生长、分化、凋亡过程等多种生命过程的信息,此外,在后天环境等因素的影响下,基因也涉及与遗传病、恶性肿瘤等多种疾病的发病机制。

基因与疾病

DNA结构为由4种碱基(腺嘌呤A、胸腺嘧啶T、鸟嘌呤G、胞嘧啶C)与脱氧核酸、磷酸、3’5’磷酸二脂键共同组成双螺旋结构。人们可通过血液、体液等其他细胞对DNA进行检测。利用PCR仪器扩增DNA以形成足够的检测材料后,继而通过特定的设备对基因进行测序、拷贝数变异检测、微阵列的方法对基因进行遗传学的检测,从而确定个体是否存在某个疾病的可能性。

图摘自“生物侯老师”网络动画素材

通过对染色体进行可视化后,我们可以了解妈妈肚子里的未出生的宝宝是否患有某些先天性的疾病,比如21三体综合征。21三体综合征是个体的第21号染色体异常增值形成3条染色体,属于整条染色体缺陷引起的疾病。患儿可表现为智力低下、生长发育障碍、特殊面容等。如今,21三体综合征可以通过产前筛查检出,已成为孕妇产检的必要项目,通过对疾病的产前筛查,大大降低缺陷儿出生的风险,对我国实现优生的民生目标具有重大的意义。

图摘自网络:21三体综合征示图

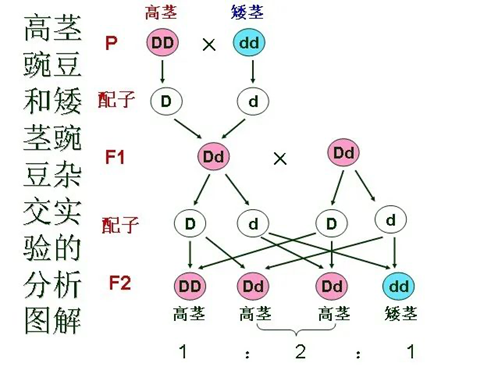

与此同时,通过对基因进行可视化后,可确定部分变异的基因型从而实现预测个体是否患有某种疾病的风险。一些疾病是由单个基因致病性变异引起,被称为单基因病。单基因病遵循孟德尔遗传模式即常染色体显性遗传/隐性遗传/性连锁遗传模式,该遗传模式决定了生物体是否可能增加患病的风险。另一些疾病则由几个基因之一的致病性变异引起,被称为特定基因的组合,比如糖尿病、癌症等。

图摘自网络:孟德尔遗传规律示意图

基因外显率决定了生物体是否可能增加患病的风险。科学家通过对高度患病风险的家族人群中与一般人群的基因比较中发现,具有疾病基因型的高度外显率的人群中,在实际中更容易表现出与疾病相关的临床特征。比如乳腺癌、卵巢癌基因BRCA1/2的突变检测,结果呈阳性并且符合其他危险因素时,则可认为具有较高的乳腺癌和卵巢癌的患病风险。利用遗传检测技术对具有遗传易感性的人群进行患病风险的预测,可为其做出应对措施从而降低癌症的风险。

假如高风险人群已经患病,基因的检测还可以影响其治疗方案的选择。科学家通过对使用某类药物的人群中进行基因检测发现,具有某种基因突变的人群对某类药物具有较高的耐药性致使药物无法起效,导致治疗效果的大大降低,因此,基因的检测还可以指导临床医生对于患者治疗方案的选择。

我们已知人类有23对染色体,但基因仍然被源源不断地发现,目前科学家已发现了近3万个基因。随着医学的进步与发展,科学家已不拘泥于发现基因与疾病的关系,还对基因进行编辑与修饰,从而达到阻碍基因变异表达的目的。比如科学家利用基因编辑技术对基因进行DNA片段的插入或者敲除,将致病基因编辑成正常基因。比如,利用基因编辑的技术用于治疗地中海贫血与镰刀型贫血的患儿使患者得到彻底的康复,取代过去的造血干细胞移植的治疗方法。

然而,基因编辑技术是一把双刃剑,可以用于消灭人类疾病而造福人类,也可对人类造成不可估量的危害。比如,此前有科学家对利用疾病编辑技术对婴儿进行基因的编辑目的使其先天即可预防艾滋病病毒的感染。然而,女婴尽管可以预防某些亚型的艾滋病病毒,但科学家也发现该女婴对其他亚型仍然有机会被侵染。接受改造的婴儿也为其自身增加了不少的其他患病的风险,而该基因还会随其后代继续传播,这种结果显然与伦理道德规范相违背的。

探索基因与疾病的关系造福人类的健康,目前科学家所发现的成果也仅是沧海一栗,对于基因与疾病的关系,未来仍有广袤无际的探索空间。此外,目前大部分基因编辑技术仍处于科研实验阶段出现的利好结果,并且需要考虑人类伦理道德,因此,正确利用基因编辑技术广泛应用于人类还有很长的路要走。

作者:上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

张碧霞 沈碧玉